各販売会社が公開するデータをもとに、編集部独自の分析で投資信託の売れ筋を考察する連載。今回は、ワイエム証券のランキングをもとに解説。

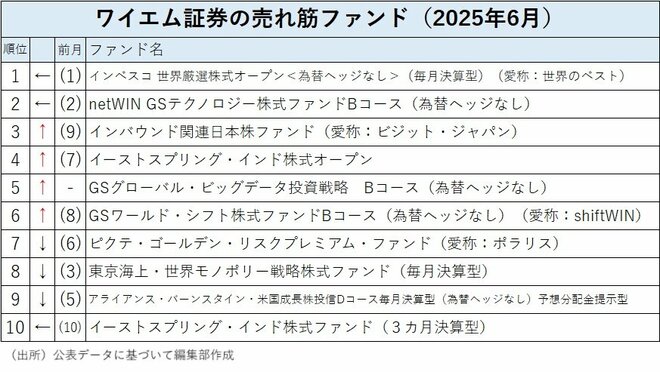

ワイエム証券の投信売れ筋(販売金額)ランキングの2025年6月のトップ2は前月に続いて「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」と「netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」だったが、第3位以下の順位に大きな変動があった。第3位には前月の第9位から「インバウンド関連日本株ファンド(愛称:ビジット・ジャパン)」がジャンプアップし、第4位に前月第7位の「イーストスプリング・インド株式オープン」が上がった。また、第5位には前月はトップ10圏外だった「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)」が飛び込んだ。第6位にも前月第8位だった「GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」が上がっている。一方、これまではトップ10上位の常連だった「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド」が第7位に後退、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」は第9位に下がった。

次のスター銘柄とは?

ワイエム証券は、山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行をグループに持つ山口フィナンシャルグループの一員で、東海東京フィナンシャル・ホールディングスと共同出資で2007年7月に設立した。日本初の地方銀行と証券会社の共同出資による証券会社だ。

売れ筋ランキングに大きな変動がみられるのは、4月に急落した株価が戻ってきたことで、今後を見通してこれからの主役になるだろうファンドを探しているためと考えられる。6月に売れ筋ランキングを上昇したファンドのパフォーマンスを調べると、現在売れ筋トップである「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」を上回る成績を残しているものが多い。

「インバウンド関連日本株ファンド(愛称:ビジット・ジャパン)」は、ファンド名の通りに主としてインバウンド(訪日外国人の国内旅行)で収益の拡大が見込まれる国内企業に焦点をあてたファンドだ。観光業の拡大にともなうインフラ整備、また、日本から海外へ出ていくアウトバウンド関連にも一部投資している。2025年6月末時点のポートフォリオの内訳は、業種別には「サービス業」が13.60%、「電気機器」が11.90%、「情報・通信業」が11.23%、「小売業」が10.10%などとなっており、投資対象は国内企業ということに加えて、従来の人気業種であった「半導体」や「情報技術」などとは異なる銘柄群に投資していることでもユニークだ。

「インバウンド関連日本株ファンド(愛称:ビジット・ジャパン)」のパフォーマンスをみると、2023年12月末起点とすると2024年の間はグローバル株ファンドやインド株ファンドに劣後する成績だった。特に2024年8月の日本株の急落では大きなマイナスに落ち込んだ。ところが、2025年4月の株価急落以降の戻り相場では、米国テクノロジー株ファンドなどを上回る好成績になっている。出遅れ感から日本株に対する期待が高まっている状況だ。インバウンド需要は大きな盛り上がりとなっているだけに、現在の勢いが続くことも期待される。

一方で「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)」と「GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、いずれも、根強い人気のある「netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」を運用するゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが設定・運用するファンドだ。

「GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)」は、ビッグデータやAIを活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを使って運用するファンドだ。日本を含むグローバルな株式市場に上場している株式を投資対象とし、計量モデルによるシグナルを活用して国別配分比率や銘柄選択、また、「バリュー」や「グロース」などの投資テーマへの比重のかけ方などを調整している。2024年1月以降の運用成績は、2024年中は「インベスコ 世界厳選株式オープン」などを大きく上回る成績を見せ、2025年4月の急落を経て、戻り相場局面でも再びパフォーマンスの優位性を発揮し始めている。

「GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、国際社会の変容から創出される投資機会に着目して投資するファンドだ。主要な投資テーマとして「資源の安定確保」「サプライチェーンの再構築」「国家セキュリティの強化」をあげているが、折しも、トランプ政権の関税政策によってグローバル企業はサプライチェーンの再構築を実施せざるを得ない状況にある。同ファンドのパフォーマンスは、2024年末に一度ピークをつけるが、2025年4月の急落以降でも優位性を保っている。