各販売会社が公開するデータをもとに、編集部独自の分析で投資信託の売れ筋を考察する連載。今回は、足利銀行の6月のデータをもとに解説。

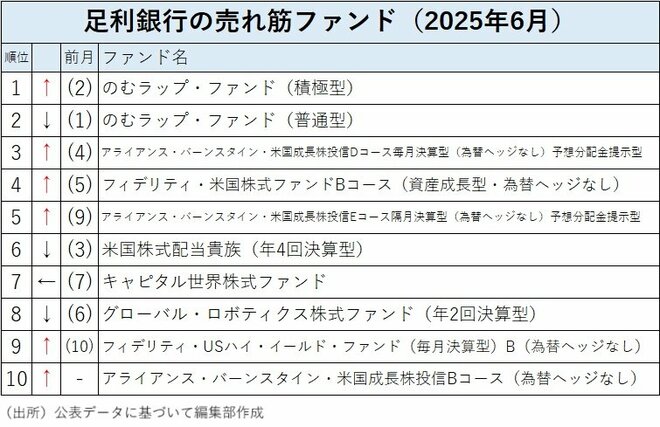

足利銀行の投信売れ筋ランキング(販売件数)の2025年6月のトップと第2位が入れ替わり、トップには前月第2位だった「のむラップ・ファンド(積極型)」が上がり、第2位には前月トップだった「のむラップ・ファンド(普通型)」が入った。第3位には前月第4位の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」が上がり、第4位にも前月第5位の「フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」が上がるなど、アクティブ運用型の米国株式ファンドの上昇が目立った。また、前月第10位だった「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)」が第9位にランクアップした。一方、前月第3位だった「米国株式配当貴族(年4回決算型)」は第6位に後退し、前月第6位だった「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)」も第8位に沈んだ。

「のむラップ・ファンド(積極型)」が選ばれる理由

足利銀行の売れ筋トップになった「のむラップ・ファンド(積極型)」は、国内外の株式と債券、そして、日本を含む世界リート(不動産投信)に分散投資するバランス型ファンドで、最も積極的なリスクを取るファンドだ。内外の株式や世界リートというリスク性資産への投資制限はない。2025年6月末時点の配分比率は「外国株式」が54.3%、「外国債券」が15.4%、「世界リート」が13.3%、「国内株式」が10.9%、「国内債券」が4.6%という比率になっている。債券に約20%配分し、リスクが一段と高い株式やリートは合計で約80%だ。「積極型」であっても債券への投資比率を一定程度は確保することによって、ファンドとしての価格変動を抑える効果が期待される。

「のむラップ・ファンド(積極型)」の2024年1月以降の運用成績を振り返ると、たとえば、株式に100%投資する「キャピタル世界株式ファンド」と比べてみれば、よく特徴がわかる。株価の上昇局面では、「キャピタル世界株式ファンド」に上昇率が劣る。株価上昇が続いた2024年1月から2024年7月までに「キャピタル世界株式ファンド」はおおむね30%値上がりしているが、「のむラップ・ファンド(積極型)」の値上がり率は20%程度にとどまる。しかし、その後に起こった2024年8月の株価急落時のボトム(下値)の水準は、両ファンドはほぼ同じだった。すなわち、株価上昇局面で大きく上昇した「キャピタル世界株式ファンド」だったが、株価が下落すると「のむラップ・ファンド(積極型)」と同じ水準にまで下がったことになる。同じような動きが2025年4月にも繰り返されている。

このような運用実績をみると「のむラップ・ファンド(積極型)」には、株式市場の先行きに不安があるものの、株式投資のリターンはあきらめたくないという「消極的な株式投資の期待派」に向いているように思える。株式市場の先行きに強気の人であれば、わざわざ債券にも分散投資するバランス型の「のむラップ・ファンド」を選ぶ必要がない。そういう人は、「キャピタル世界株式ファンド」のように株式に100%投資するファンドを選んだ方が良いということになる。

また、「株式のリターンは一部あきらめるから、より安定的な収益がほしい」という人には「のむラップ・ファンド(普通型)」がある。普通型は株式や世界リートへの投資比率が50%になり、内外の債券を50%保有する。株式100%と比較すると株式への投資効果は減じることになる。普通型になると、積極的なリターンよりも安定を重視したポートフォリオといえるだろう。