ハッチ・ワーク(証券コード:148A)は、月極駐車場のDXサービス「アットパーキングクラウド」を主軸とする月極イノベーション事業と貸会議室などを展開するビルディングイノベーション事業を展開している。2000年に賃貸オフィスデータのマーケティング事業で創業し、2018年に現在の商号であるハッチ・ワークに変更し、月極駐車場オンライン管理支援サービス「at PARKING 月極パートナーシステム」(現「アットパーキングクラウド」)の本格展開と共に、月極駐車場に新たな価値を創出するビジネスモデルの展開を目指した。2024年3月には東証グロース市場に上場している。

月極イノベーション事業は、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」を提供するAPクラウドサービスと月極駐車場検索・契約ポータルサイト「アットパーキング」を運営するAPソリューションサービスで構成される。

APクラウドサービスは、管理会社向けに月極駐車場オンライン管理支援サービスを提供している。管理会社は物件情報の募集、審査、契約手続き、収納代行、滞納督促といった多くの管理業務を削減可能で、同社によると管理会社は契約・管理業務の最大95%を削減可能である。同社は管理会社からシステム利用料(月額1.5万円または無料)を収受する。また、駐車場利用者からは決済手数料や滞納保証料(初回保証料:月額賃料1カ月分、月額保証料:月額賃料の5%)を収受する。

APソリューションサービスは、月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」を運営し、駐車場利用者と駐車場オーナー・管理会社をオンラインで仲介するマッチングサービスを提供している。契約が成立した場合、駐車場利用者から仲介手数料(原則賃料1カ月分)を収受する。また、月極駐車場のサブリース事業も展開しており、駐車場を借り上げて自社運営することで利用者から毎月の賃料を収受している。

この事業は、不動産所有者にとって遊休不動産の活用、管理会社にとっての煩雑な管理業務の効率化という課題を解決するDXサービスである。国内の月極駐車場市場は、国内自動車保有台数6197万台超の50%弱と推定されており、現在のAPクラウド登録台数と比較すると、超巨大な未開拓市場が広がっている。APクラウド登録台数の拡大は最優先課題とされており、ポータルサイト「アットパーキング」のリニューアルによるUI/UX向上やWebマーケティング強化、大手不動産ポータルサイト「LIFULL HOME’S」「at home」とのデータ連携、管理機能の追加や導入フォロー体制強化などのアクションプランを展開している。また、未利用地の月極駐車場化や商業施設などの駐車場「余白地」の活用など、新たな月極駐車場の市場創造にも取り組んでいる。

ビルディングイノベーション事業は、貸会議室サービス「アットビジネスセンター」やシェア会議室、レンタルオフィス「インスクエア」の運営、オフィスビルのプロパティマネジメント・ビルメンテナンスサービスを提供する会議室サービス・オフィスサービスで構成される。

会議室サービスは、東京、神奈川、大阪で大小の貸会議室を計12カ所、同ビル内企業群による共有会議室を計3カ所で運営している。貸会議室の運営方式には、同社が賃借して運営する「直営方式」と、運営業務を委託され収益をレベニューシェアする「委託方式」がある。このサービスが事業売上の8割超を占める主力である。

オフィスサービスは、東京でレンタルオフィス「インスクエア」を計2カ所提供しており、プロパティマネジメントやビルメンテナンスサービスも行っている。

この事業は、2025年は新規出店を手控え、既存店の売上・利益は堅調に推移している。特に東京の池袋、渋谷など新興企業や一時利用需要が多いエリアに絞って展開しており、不動産市況への対応力や競合とのすみ分けを強みとしている。

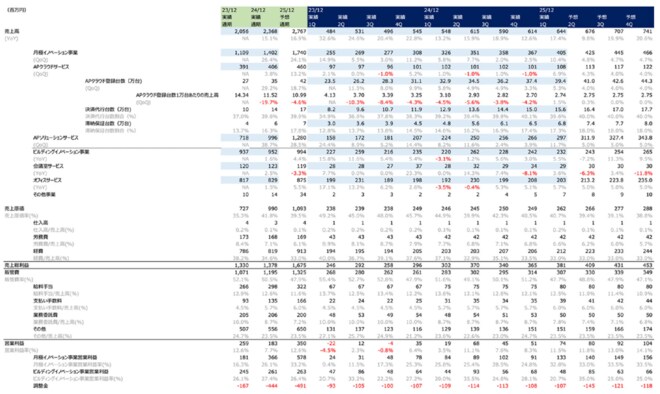

上記はハッチ・ワークが開示しているデータを基にわれわれが独自に行った業績予想である。

同社の業績予想における売上高および収益性の成長は、主力の月極イノベーション事業における力強い拡大と、ビルディングイノベーション事業による安定的な収益貢献という、2つの事業戦略の相乗効果に支えられている。特に、成長エンジンと位置づけられる月極イノベーション事業が、全社的な増収および大幅な増益を牽引している。

同社の成長の中核を担う月極イノベーション事業は、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド(APクラウド)」と、駐車場検索・契約ポータルサイト「アットパーキング」の運営から構成される。この事業の最大の成長ドライバーは、APクラウドの登録台数拡大に連動したストック型収益の累積的な増加である。そのビジネスモデルは、管理会社からのシステム利用料、駐車場利用者からの決済手数料や保証料を基盤としている。

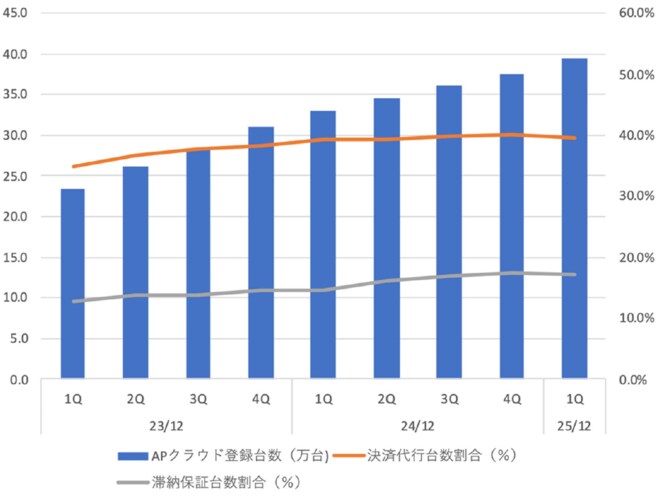

APクラウド登録台数が増加するほど、これらの収益が着実に積み上がり、安定した売上成長を実現する。具体的には、APクラウド登録後、決済システムの切り替えが完了した区画から順次「決済代行台数」に移行し、決済手数料の収受が開始される。一方、「滞納保証台数」への移行は、既存利用者の負担増を避けるため、サービス導入後に新規契約する利用者から適用される。既存契約の区画は、利用者の入れ替わり(毎月約2%)に伴って自然に保証付き契約へと切り替わり、理論上は約4年かけて全稼働台数に滞納保証が付与されるという、長期的な収益基盤強化の仕組みが構築されている。

このビジネスモデルの有効性は主要なKPIの伸長にも明確に表れている。APクラウド登録台数は2025年3月末時点で39.4万台(前年同期比20%増)に達し、それに伴い直接的な売上源となる決済代行台数や滞納保証台数もそれぞれ20%増、41%増と順調に拡大している。

市場には上場企業を含む数社の競合が存在するが、同社は事業モデルの違いから明確なすみ分けができていると分析している。主要な競合は、駐車場の仕入価格と転貸価格の差額を収益源とするサブリースモデルを主力とし、採算性の観点から駐車場代の高い都市部を中心に事業展開する傾向がある。対照的に、同社のシステム・保証料モデルは立地による収益性の影響を受けにくいため、全国各地への展開が容易である。このため、現時点では新規顧客獲得において直接的な競合関係となるケースは少なく、独自のポジションを確立している。

この優位性を背景に、同社は多角的な拡大戦略を展開する。全国の不動産会社の約8割が加盟するハトマーク支援機構との提携を通じて、これまでアプローチが難しかった中小・地場の不動産会社への営業を強化し、潜在市場の開拓を加速させる。また、神戸市との協業による「災害ステーション」のように、月極駐車場の空き情報を活用する社会課題解決型の取り組みを地方自治体との連携拡大の足掛かりとし、新たな導入機会を創出している。さらに、月極駐車場の空き区画を短期連日利用可能にする新サービス「アットパーキングウィークリー」は、新たな需要を掘り起こすことで、APクラウド導入を促進する強力な差別化要素となっている。

加えて、同社はより長期的な視点での成長戦略も描いている。APクラウドを通じて収集される駐車場、利用者、車両といった多岐にわたるデータを活用し、多様な需要予測分析や、それに基づく新たな企画を展開している。このような他企業が「求める」データの蓄積は、EV充電サービス、カーケア、カーシェアリング拠点開発など、多様なサービス事業者との連携を一層加速させる見通しであり、新たな市場創造の基盤となる。究極的には、月極駐車場を生活に隣接したモビリティサービスの拠点「FIRST ONE MILE STATION」と再定義し、全国規模の新たな経済圏を創出する構想を掲げている。

一方で、ビルディングイノベーション事業は、貸会議室「アットビジネスセンター」やレンタルオフィス「インスクエア」の運営を主軸とし、同社の安定的な収益基盤を形成している。不動産市況を慎重に見極め、利益を重視した堅実な出店戦略を採ることで、既存店の稼働率と収益性を高く維持している。

このように、月極イノベーション事業のストック型収益が限界利益として着実に積み上がることが、全社の収益構造を劇的に改善し、経常利益の黒字転換と持続的な成長を実現している。

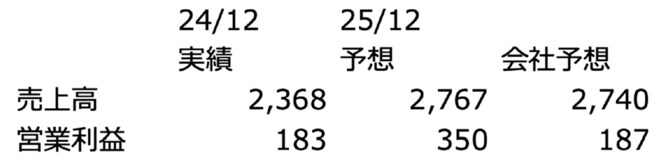

以上の予想と会社予想との比較を以下に示す。

われわれの予想では2025年10月期の予想は売上高において会社予想を下回ったが、営業利益は上回る予想となった。

足元のインバウンド観光客の急増と国内のホテル価格高騰を背景に、ローソンが店舗駐車場での「車中泊」サービスを開始した。この一見ニッチな取り組みは、単なる宿泊費節約の代替案にとどまらず、遊休資産である「駐車場」が持つ潜在価値を社会に提示した象徴的な出来事である。この動きは月極駐車場を主戦場とするハッチ・ワークの事業と深く共鳴する。もちろん、ローソンが1泊単位の「スポット需要」に応えるのに対し、ハッチ・ワークは「月極契約」を事業基盤としており、両者のビジネスモデルのレイヤーは異なる。しかし、その根底にある「駐車場の時間と空間を再定義し、眠っている価値を収益に変える」という思想は一致している。そしてこの思想こそ、ハッチ・ワークが単なる駐車場管理のDX化という枠組みを超え、その広大なネットワークとテクノロジーを駆使して地域社会の利便性を高め、新たな経済圏を創出する可能性を力強く示唆するものである。また同社は内部留保を優先し、現時点で配当は未実施。投資判断を下す際にはこのような点を踏まえた上で慎重に判断する必要があるだろう。

hands

オルタナティブデータのプロバイダー。購買情報や位置情報といった様々なデータを株式投資に役立つ指標として加工し、Webサービス「PERAGARU」を通じて機関投資家や個人投資家に提供している。