中長期的な視点での家計管理

では、FWBを向上させるうえで、中長期的な視点で家計を考えるとはどういうことでしょうか。ライフプラン表やキャッシュフロー表の作成などによる「将来の家計キャッシュフローの見える化」は効果的な取り組みですが、家計のウェルビーイングを高めるにはマインドセット(考え方、姿勢)も重要です。

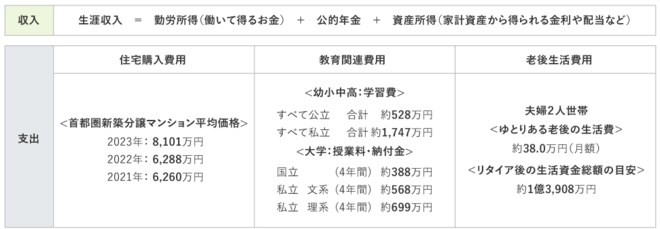

例えば、ミライ研で一般的な勤労者世帯における平均的な生涯収入を試算したところ、約3.8億円となりました。生涯収入は、(図表1収入欄)掲載の式でイメージできます。これは、人生において使えるお金のボリュームともいえます。人生の支出面における大きな影響として、住宅購入費用、教育関連費用、老後生活費用を考えてみます(図表1支出欄)。平成から令和にかけて住宅価格は大幅に高騰し、教育関連費用も相当な規模感で推移しています。老後生活費用の平均的な目安は約1.4億円となっています。

【図表1】生涯収入と大きな支出イベント

(出所)住宅購入費用:不動産経済研究所「不動産経済 マンションデータ・ニュース(2024年4月2日)」、教育関連費用:(幼稚園~高等学校)文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」、(大学)文部科学省「令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」、「国立大学と私立大学の授業料等の推移」、(独)日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」、日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」(令和3年度)をもとに当社試算。内訳は、入学金、授業料、施設設備費、生活費。老後生活費用:厚生労働省「令和5年簡易生命表」、公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」夫60歳、妻55歳時点の平均余命にて三井住友信託銀行試算。なお、 妻1人期間の生活費用は2人の生活費×70%にて計算。

こうして俯瞰してみますと、FWB向上へのマインドセットはシンプルになります。生涯収入は「人生の財布の大きさ」を表します。一方、人生には様々なイベントが生じますが、イベント数が増えるからといって「人生の財布(=生涯収入)」が自然と増えるわけではありません。基本ルールは「何にどれくらいのお金を振り分けるか」ということです。

(図表2)ケース①は、生涯収入を3.8億円とした場合、ローンで0.5億円の自宅を購入するケースです。「人生の財布の大きさ」は決まっていますので、自宅購入に0.5億円を振り分けると、教育関連費用、介護費用、老後生活費用などその他のイベントに振り分けられる金額は3.3億円となります。

ケース②は住宅購入に1.0億円を振り分けていますので、住宅購入以外のイベントで使える分は2.8億円に減っています。至極「当然」ではありますが、これが「中長期目線で生涯収入をライフイベントへ振り分ける」ということであり、「住宅購入」「住宅ローン」「教育関連費用」「老後生活費用」といったイベントに対し、個々に目を凝らしつつも全体を「ひとつながりのマネープラン」として考えるということです。現在、住宅価格の高騰により家計に占める住宅購入費用の割合は大きくなっていますので、将来の老後生活費用の減少を招く恐れもあります。

【図表2】生涯収入を各ライフイベントに振り分けるイメージ

※片働きの2人以上勤労者世帯の平均を前提としてミライ研が試算

見方を変えると、我々は「生涯収入を元手(もとで)として、自身の人生を経営していく経営者」ともいえそうです。住みたいエリアに心地よい住まいを構える、パートナーや家族と生活を共にする、趣味にこだわる、地域での信用を得る、学びの楽しさを感じ、自身のキャリアを社会に還元し役立てるなど、長寿化とともに選択肢と可能性が広がっています。こういった「満足できる自分なりの生き方の追求」と「ウェルビーイングの向上」は非常に密接につながっており、これを実現していくことが「人生の経営」になります。それを支えるのが経営資源(=生涯収入)であり、枯渇(資産寿命が尽きる)しないようにコントロールすることが必要です。

将来への見通しは、若い年代では10年ぐらい先までのイメージが多いと思いますが、中高年代へと進む中で、より遠くまで見通しが利くようになり、その解像度も高まると思われます。そうなれば、お金の不安が先に立つので「老後資産はなかなか使えない」というネガティブなマインドセットから、「今の見通しであればやっていける」という自信を感じることで「老後のウェルビーイングのためにこれも実現しよう」というポジティブなマインドセットへの転換が期待されます。

(筆者:三井住友トラスト・資産のミライ研究所 所長 丸岡 知夫)