今回は「職場におけるファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)」について考えてみます。

日本の労働力人口は約6,900万人(総務省統計局 2023年)、そのうち雇用者数は約6,000万人であることから、単純計算をすれば、労働人口のおおよそ9割は「給与をもらって生活している人」といえます。では、この給与をもらう場所、つまり「職場」においてFWBを高めることはできるのでしょうか。

職場でFWBを向上させる方法は?

職場において従業員のFWB向上をサポートする仕組みの代表例は、企業型確定拠出年金(DC)制度です。企業型DC制度を導入している企業は着実に増えており、2024年3月末時点で5万2千社を超え、加入者も830万人を超えています。

企業型DCは、将来受け取るDCの資産を従業員自身が運用する制度です。そのため、企業型DC制度を導入している企業では、法令上、従業員に対して必要かつ適切ないわゆる「投資教育」を実施することが「事業主の責務」とされています。

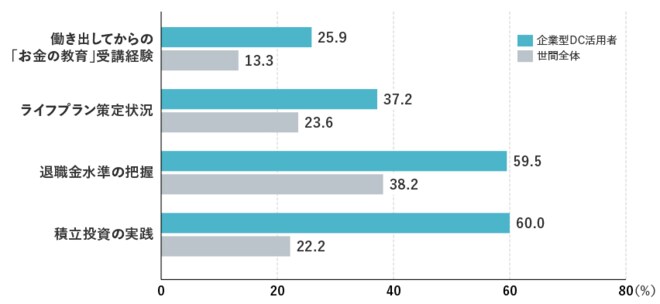

では、企業型DCが従業員個人のFWB向上につながるのでしょうか。(図表1)は、ミライ研の1万人アンケート調査において、「DCを活用している」と答えた767人と回答者全体を比較したものです。これを見ると、DCを活用している人の方が、社会人になってから「金融教育を受けた」という割合が高く、自身の「ライフプラン策定」も進んでいます。また、「自分の退職金額の把握」にもつながっており、回答者全体の約3倍の人が「積立投資を実践している」と回答しています。企業型DCがDC加入者の「金融リテラシー向上」と「資産形成の実践」を促進しているといえるでしょう。

【図表1】企業型DC活用者の金融に関する意識・行動の特徴

「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2024年)

従業員に対して企業が提供するFWB向上の支援策には、DCを筆頭に、財形貯蓄、給与天引きでの積み立て投資制度、職場つみたてNISAなど様々なものがあります。これらの制度の特徴は「積み立てが給与天引き」であり、従業員の手間がかからない形になっていることです。資産形成の基本は、収入からあらかじめ資産形成に回すお金を先取りし、残りのお金で家計のやりくりをする「先取り貯蓄」ですが、これらの制度は先取り貯蓄を仕組み化した有効な資産形成手段といえます。