中央銀行の金利政策が発表されると、SNSで瞬く間に情報が広がる時代。オールカントリーやS&P500のインデックスファンドも外貨建て資産のため保有している人の中には、FRBや日銀の一挙手一投足が気になる人もいるかもしれません。

そんななか、1冊の本が話題となっています。みずほ銀行チーフ マーケット・エコノミストの唐鎌 大輔氏の『弱い円の正体 仮面の黒字国・日本』です。

為替は金利だけでは決まりません。長期的な通貨の需給は、結局のところ様々な国際取引の積み重ねです。唐鎌氏は日本の国際収支を丹念に分析し、歴史的な円安の背景を解き明かそうとしています。(全4回の2回目)

●第1回:為替は金利差だけでは決まらない。虎の子「インバウンド黒字」を飲み込む「新時代の赤字」

※本稿は、唐鎌大輔著『弱い円の正体 仮面の黒字国・日本』(日本経済新聞出版)の一部を抜粋・再編集したものです。本稿の情報は、書籍発売(2024年7月時点)に基づいています。

デジタル赤字は10年で2倍、四半世紀で6倍に

インバウンドの稼ぎを掻き消す赤字「その他サービス収支」とは何か。

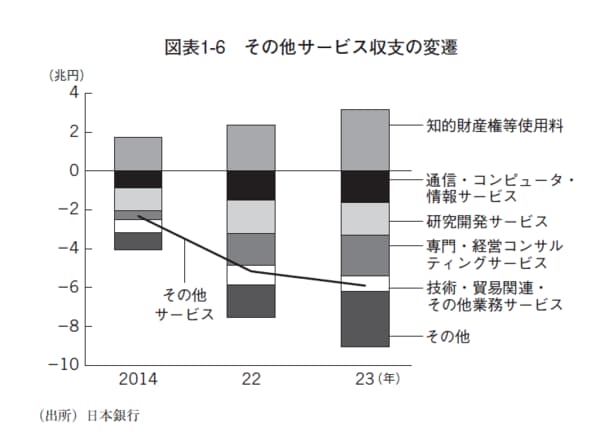

その構成項目は多岐にわたる。図表1-6に示すように、まず「知的財産権等使用料」の黒字を除けば全て赤字項目である。

そして、各赤字項目の性質も多種多様だ。近年、新聞紙面で頻繁に報じられるようになっているのが「通信・コンピューター・情報サービス」で、2022年は▲1兆4993億円、2023年は▲1兆6149億円の赤字だった。2014年が▲8879億円だったので、10年で赤字額が約2倍に膨れ上がったことになる。

ちなみに遡及可能な1999年では▲2668億円だったので、そこから約四半世紀で約6倍に赤字が膨らんだことになる。「通信・コンピューター・情報サービス」はいわゆるGAFAMに象徴される米国の巨大IT企業が提供するプラットフォームサービスなどへの支払いを反映することで知られており、別名「デジタル赤字」というキャッチーな呼び名が2023年以降、メディアでは盛んに使われるようになっている。具体的にこれはどういった取引を含むのか。

例えば、日本では政府の共通クラウド基盤「ガバメントクラウド」においてもアマゾンのAWS(AmazonWebServices)、グーグルのGCP(GoogleCloudPlatform)、マイクロソフトのAzure、オラクルのOCI(OracleCloudInfrastructure)の4事業者が採用されており、2023年11月にさくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」が初めて国産クラウドとして採用されたことが話題になった。

海外企業のサービスを利用すれば当然、外貨の支払が必要になり、それは円売り圧力に直結する。こうした動きは企業や個人でも体感しているはずであり、例えばiPhoneのクラウドストレージに月額課金すれば、やはりドル買い・円売りに加担していることになる。

本書執筆時点であれば、50GBで130円、200GBで400円といった料金体系が「iCloud+」として用意されている。ほかにも、米OpenAI社の人工知能(AI)チャットボットであるChatGPTなどへの課金も「通信・コンピューター・情報サービス」に入ると見られる。例を挙げれば枚挙に暇がなく、その数は今後、年々増えていくと予想される。こうした項目に関するサービス取引について赤字が膨らんでると聞いて、日常生活の実体験から強く共感する向きは多いのではないかと思う。