「リンゴはリンゴと比べる」は基本だが…

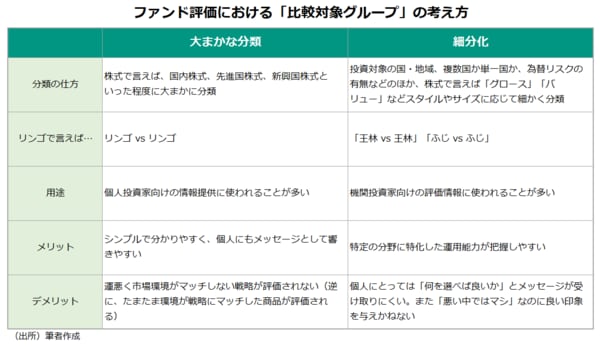

選考に用いる指標は違うとはいえ、リスクとリターンの両方を考慮するという哲学は共通している。ただ、どのような集団で比較して選んでいるかはアワードによって大きく異なる。ファンド評価の基本は「リンゴはリンゴと比べる」(同じようなもの同士で比べる)である。しかし、どんな品種であっても、リンゴであれば同じものとして比べるのか、「王林は王林」「ふじはふじ」で比べるのかでは意味合いが異なる。簡単に言えば、R&Iとリッパーのカテゴリーは細分化されており(「王林は王林」「ふじはふじ」のイメージ)、MSはざっくりとしている(どんな品種でもリンゴであればリンゴのイメージ)。

筆者の感覚だが、機関投資家(プロ)に近い評価会社はカテゴリーを細分化したがる傾向がある。例えば、主にグロース(成長)株に投資する運用戦略と、主にバリュー(割安)株に投資する運用戦略は明らかに「スタイル」が異なる。多くのファンドアナリストは、この差異を無視して一緒くたに評価することに抵抗を持つ。半面、個人がどの程度、スタイルを意識して投資先ファンドを選んでいるのか、そもそもどの程度の人がスタイルの重要性を理解できるのかという問題もある。

ボクシングに例えれば、接近戦を得意とする「インファイター」と、相手と距離を保つ「アウトボクサー」は勝つための戦い方(スタイル)の違いだ。インファイター同士、アウトボクサー同士という具合に敢えて分けて試合はしない。しかし、レスリングの場合は「フリースタイル」と「グレコローマン」はスタイルの違いであり、競技の違いでもある。要は「大雑把に何が強いのか」と「それぞれの戦い方の中で何が強いのか」の違いである。

同じようにアワードもどのような分け方が正しいか正解はないが、表彰ファンドの持つ意味合いは異なってくるということだ。MSのようにある程度ざっくりとしているカテゴリー分けの場合、スタイルや投資手法の多少の差異を超越して、どこが優れているのか把握するのには有効だ。一方で、評価期間の市場環境がたまたま運用戦略にフィットしなかったファンドが評価されないことも意識しておくべきだろう。R&Iやリッパーのようにカテゴリーが細分化されているアワードの場合、ニッチな分野でも優れたファンドを探すのに適している。ただ逆に言えば、「悪い中ではマシ」なものも表彰されうる。

筆者がこだわったアワードの形

筆者は2010年から2022年まで10年超にわたって「R&Iファンド大賞」の選考に関わってきた。その後、個人向けマネー誌「ダイヤモンドZAi」所属のアナリストに転じ、投信アワードの立ち上げにかかわった経緯がある。それが2023年に発表した「ザイ投信グランプリ」(現在の「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」)だ。雑誌主催のアワードであるため、分かりやすさを最大限追求するとともに、過去の経験から、その時点でベストだと思う選考方法を取り入れることにも腐心した。

例えば、リスクを考慮するのは大事だが、「標準偏差」という指標は個人には馴染みがないし、理解には数学的な知識の下地が必要だ。そこで、直感的に把握できるリスクの要素として「1年間保有した場合の最大下落率」「同じカテゴリーの中での年ごとのリターン順位がどれくらい安定しているのか」という2つの評価軸を選んだ。この2つと累積リターンの合計3つの要素について、それぞれ100点満点で評価し合計点で表彰ファンドを選ぶようにした。これらの内訳はテストの点数のように公表するなどし、雑誌としての見栄えにも配慮した。

評価する集団(ピアグループ)については、MSと同じように「ざっくり」とした。多くの個人には「グロースではこのファンドがよくて、バリューではこのファンドがよい」と説明してもなかなか響かないと思ったためだ。評価期間は5年。アワードで一般的な評価期間であり3年では、市場環境によっては、スタイルや投資手法で明らかに偏ったタイプに有利に働く可能性も否めないためだ。

インデックスファンドをアクティブと同じ土俵で評価するのは妥当?

一方で、筆者の心の中にはいまだにちょっとしたわだかまりがある。インデックスファンドも含めて選考しても良かったのではないかということだ。3つの主要アワードをみると、R&Iはアクティブファンドのみ、リッパーおよびMSはインデックスファンドも含めて選考している。実際、リッパーやMSでは毎年のようにインデックスファンドを表彰しており、グローバル株式や米国株式などのカテゴリーではインデックスファンドが比較的強い傾向がある。

アクティブファンド評価の主軸は「いかに市場平均を上回る能力があるか」である。インデックスファンドの評価では「いかに連動を目指す指数からズレずに運用するか」が重視されるから、評価する側の視点に立てば、同じ土俵で比べるのはおかしく感じてしまう。一方で、個人投資家の立場で考えれば、アクティブファンドに絞って投資先を選ぶ人は少数派なので、同じ基準で評価した場合、どちらが優れているかは知りたいポイントだろう。

以前、とある運用会社の幹部から「うちのインデックスファンドがよく表彰されるけど、恥ずかしいのだよね…」と打ち明けられたことがある。確かに運用のプロとしてそのような気持ちになるのも分からないではない。ただ、その分野ではインデックスに勝てるアクティブファンドがないという、非常に強烈な皮肉に満ちたメッセージにもなると言えるのだ。