近年、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営が注目されている。その観点からも企業年金の一つである企業型確定拠出年金(DC)制度の充実は、従業員の活躍やエンゲージメントを高める一因として企業価値の向上に資することが期待されている。企業型DC制度運営に熱心な企業はどのような取り組みを行い、そしてどんな成果を実現しているのか。DC制度運営に秀でた企業に贈られる「2025年DCエクセレントカンパニー」継続教育部門において優秀賞に輝いたヤマト運輸の取り組みを紹介する。

ヤマト運輸では企業型確定拠出年金(DC)加入者の多数を占めるドライバーの職場環境にマッチする継続投資教育の手法として自宅への冊子の送付や動画配信などを組み合わせている。DC強化にあたり商品ラインアップを整備し、役職者へのセミナーを通じてDCの重要性を訴求、加入者アンケートで大きな反響を得た一連の取り組みの核心をヤマト運輸 働きやすい職場作り推進部 社員福祉センター マネージャー 楠神 健史氏に聞いた。

商品ラインアップの課題を解決し、継続投資教育の強化に着手

当社の退職金制度は1966年設立のヤマト運輸厚生年金基金が始まりです。2004年に代行返上を行い、グループ化したヤマトグループ企業年金基金に移行、退職一時金と確定給付企業年金(DB)で運営してきました。DCの導入は2006年12月、基金が運営管理機関に登録し、ライフプラン年金(選択制DC)として発足します。2021年10月に退職金部分についてDBからDCへの移行を実施。現在は退職手当金としてキャッシュバランスプランの一時金部分とDC部分が50%ずつの割合です。DCには正社員5年経過後からの加入となります。

現在、運営管理機関は当社と金融機関との共同運営管理形式を採用しており、実施事業所数は18社、加入者数は約68,000名。運用商品採用数は21本、指定運用方法はバランスファンドの配分固定型を採用しています。

DCの業務体制は、会社組織としての「社員福祉センター」とグループの共済会である「ヤマトグループ社員福祉センター」が連携し複数名体制で運営しています。

業務運営で心掛けている点は属人化させず組織的に取り組むこと。例えば、教育コンテンツはメンバーで相互チェック、問い合わせ対応などの情報も共有するなど、仕組み化して一人に業務が集中しないよう配慮しています。

DCへの取り組みを強化し始めた2022年9月、商品分析に着手しました。運営管理機関からのモニタリングレポートのほか、外部アドバイザーにも商品分析を依頼し課題を洗い出したところ、3つの課題が浮上しました。

1つ目は元本確保型商品の割合が高く、分散投資・長期投資の効果が活かされていないこと。2つ目は商品本数が多い上に類似商品が複数あり、商品を選択する際に分かりにくい状況となっていることでした。3つ目は信託報酬が高い商品があることによってパフォーマンスに差が生じることです。

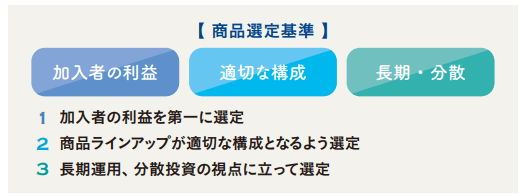

それらの課題を解決するため、DC運営管理委員会で商品見直しの方針を説明し、選定基準を明確化しました(図1)。元本確保型は絞り込み、バランス型ファンドは分かりやすく「債券重視型・均等型・株式重視型」の3種類に整理し、信託報酬も考慮した結果、商品ラインアップは30本から21本へとシンプルになりました。

図1 運用商品の見直し