各販売会社が公開するデータをもとに、編集部独自の分析で投資信託の売れ筋を考察する連載。今回は、三井住友銀行のデータをもとに解説。

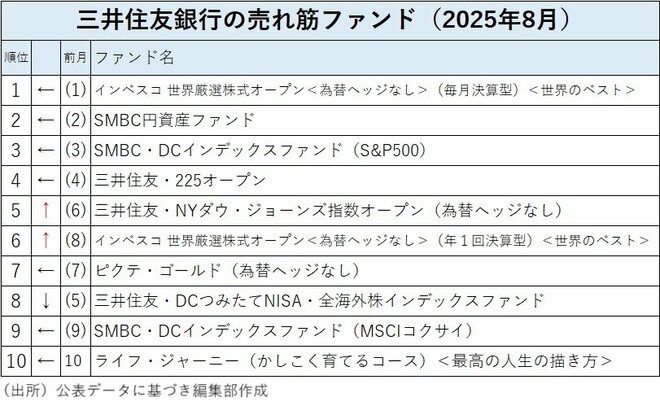

三井住友銀行の投信売れ筋ランキングの2025年8月のトップ10は前月とほぼ同じだった。トップが「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)<世界のベスト>」で、以下、「SMBC円資産ファンド」、「SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)」、「三井住友・225オープン」が続いた。第5位に前月は第6位だった「三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)」が上がり、前月第5位だった「三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド」は第8位に後退した。

価値あるインデックスファンドとは?

三井住友銀行の売れ筋ランキングにはトップの「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)<世界のベスト>」を除くと、インデックスファンドがずらりと並んでいる。多くの販売会社においてインデックスファンドは売れ筋の1つであることは間違いないが、多くの場合は、米国株「S&P500」と国内株「日経225」、そして、新興国を含む「全世界株式(オール・カントリー)」という3本のインデックスファンドを軸に4~5本(国内株「TOPIX」や米国の「FANG+」が加わるケースがある)のインデックスファンドが並ぶ。三井住友銀行では5本のインデックスファンドがそろっている。

しかも、その内容は国内株「日経225」に米国株「S&P500」と「NYダウ」がそろい、加えて、先進国株(除く日本)の「MSCIコクサイ」がある。さらに、新興国株を加えた「全海外株」(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス除く日本)がある。この5本のうち明らかに「S&P500」と「NYダウ」は似通った存在であり、「MSCIコクサイ」と「全海外株」もかぶっている。たとえば、日本を除く先進国株式インデックスである「MSCIコクサイ」に連動するインデックスファンドの組み入れ上位国・地域の内訳は、2025年8月末時点で米国73.0%、英国3.7%、カナダ3.4%、スイス2.7%、ドイツ2.6%などとなっている。一方、新興国を含む全海外株式の内訳は、新興国株式が10.9%に過ぎない。先進国株式については「MSCIコクサイ」と同じであるため、この2つのインデックスファンドの差異はわずかなものだ。

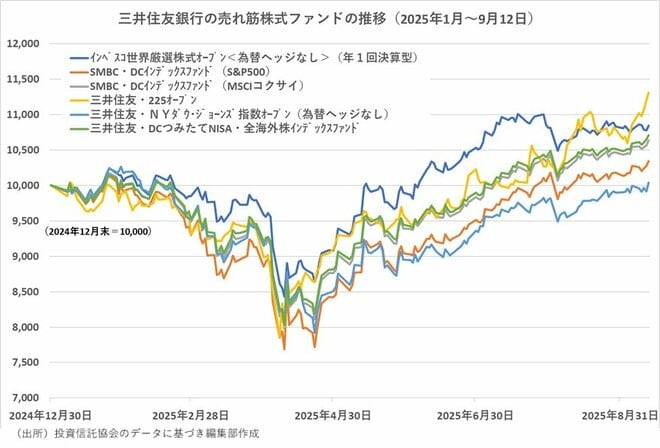

それぞれのインデックスの成り立ちを考えれば、「NYダウ」は米国を代表する30銘柄で構成し、「S&P500」は時価総額が大きな500銘柄で構成された指数であるため、その動きが異なることは間違いないのだが、投資資産として米国株式であることに変わりなく、その上昇率や上昇下降の方向性は大きくは違わない。「全海外株」についても、新興国株を含めて全世界の株式に分散投資しているという指数の特性は間違いないのだが、時価総額の大きな銘柄から組み入れていく指数の性格からは、新興国への投資比率はわずかな部分であり、90%は先進国の株式市場の影響を受けることになっている。しかも、先進国株式の73%は米国株式だ。「全海外株」は、その指数のイメージから受けるほどにはグローバルに分散したポートフォリオではないということになる。実際に、「SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)」と「三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド」の基準価額は寄り添うように動いている。この2本のファンドを区別する積極的な理由はないだろう。

インデックスファンドへの投資について、それぞれのパフォーマンスを検証して、そのファンドが自分自身の期待するパフォーマンスにかなうものであるかどうか、改めて選択する必要がありそうだ。