最近になってまた分配金の出る投資信託に注目が集まっているようです。一方で、それを批判する声も相変わらず根強くあります。

私自身は分配金に関してはまったくのニュートラル(中立)ですが、メディアなどの分配金批判を見ると、「仕組みの当たり前の部分を理解していない人が書いているのでは?」と思うことがあります。

それは「ファンドの損益」と「個々人の損益」を一緒には語れない、というそもそもの話。簡単に説明します。

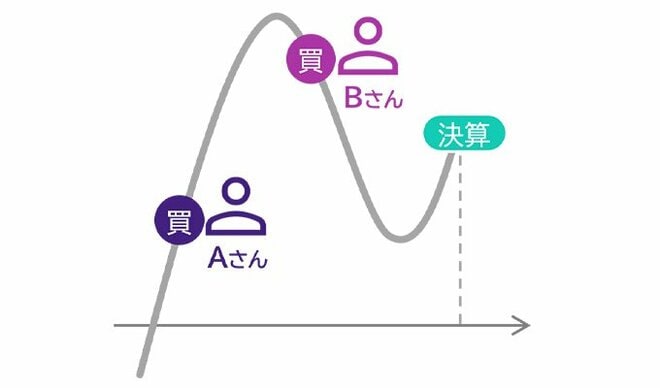

いつでも買える一般的な投資信託は、いわば「乗り合いバス」のようなものです。バス(投資信託)はある時点で“出発”し、しばらくしてAさんが乗って(買って)、またしばらくしてBさんが乗ってきます。

大抵の場合、“出発”時点の投資信託の基準価額は10,000円です。Aさんは例えば11,000円で買い、Bさんは12,000円で買ったかもしれません。

そしてこの投資信託は「決算」を迎え、分配金を払い出すとします。上図でお分かりのように、Aさんにとってその分配金は「含み益」状態での分配金であり、Bさんにとっては「含み損」状態での分配金です。

どうですか?こうなるのは仕組み上、仕方ないことですよね。このファンドがBさんひとりのための運用商品であるなら、今回の決算時に分配金を出さない判断をするかもしれませんが、そういうわけにはいきません。

個々人の損益状況とは関係なく、あくまでも「ファンドの状況」に鑑みて、あるいは予め定められた「分配方針」に従って行なうのが投資信託の分配なのです。

したがって、このファンドの分配金をBさんが「(タコが自分の足を食べるような)タコ足分配」と批判したり、Aさんが「健全だ」と褒めたりするのは的外れです。「個人個人の口座毎の利益相当額」を払い出すのが投資信託の分配ではないのですから。

でも世の中にはここを(無意識か意図的か分かりませんが)曖昧にしたままの議論が多いのです。ファンド全保有者の平均購入価額を無理やり出した上で、一定期間の払い出し済み分配金の合計と比較して、「なんと〇%が利益からの分配ではなかったのだ!」のように。

なおBさんの場合、分配金への税金はかかりません。利益状態での分配ではないのですから当たり前です。後から送られてくる「分配金のお知らせ」のような報告書には、Aさんの場合は「普通分配金〇円」と書かれてあり、所得税と住民税が引かれていますが、Bさんの場合は「元本払戻金(特別分配金)〇円」と書かれており、税金は引かれていません。単にお金が戻ってきただけです。

「単に戻ってきただけ」と書きましたが、それは大きな意味ではAさんの場合も同じこと。これも誤解が多いポイントなので、2本のコラム( 「投資信託の分配金」を「預貯金の利息」と混同しがちな人に伝えたい…両者の決定的な違いとは / 「分配金の再投資=複利効果」はよくある誤解―なぜ複利とは言えないのか )で説明したいと思います。