新聞やインターネットのランキングで目にする「レバレッジファンド」。値動きが大きいため、「短期勝負向き」という印象を持つ方も多いのではないでしょうか。

レバレッジという言葉が独り歩きし、こうしたイメージが先行しているかもしれません。ただ、うまく使えば大きな力になるため、改めて知っておくと役立つかもしれません。

本記事では、レバレッジファンドの概要とともに、短期だけではない長期投資にも活かせるその可能性についても解説します。

レバレッジファンドとは? まずは基本を押さえよう

レバレッジ(leverage)とは、小学校の理科などで習う「てこの原理」からきているものです。てこの原理は、小さな力で大きな物を動かせるというもの。投資の世界では少額の資金で実質的には大きな金額を運用し、そのリターンを獲得するための仕組みとして紹介されます。

レバレッジファンドの場合は、基準となる指数や資産の「日々の値動き」の〇倍になるような運用されます。例えば、日経平均株価の2倍レバレッジファンドなら、ある日の日経平均株価が+2%動けば+4%、-1%なら-2%のような変化をすることを目指します。

こうした値動きの特性上、一般的にレバレッジファンドは、ハイリスク・ハイリターンの投資信託に分類されます。上がる日は大きく上がる一方で、下がる日は大きく下がることになるからです。まずは、「日々の変化率を増幅する仕組み」としてレバレッジを捉えるといいでしょう。

上記はイメージです。

なぜ「短期勝負向き」と言われるのか

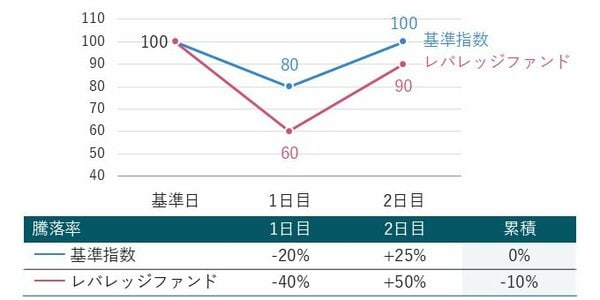

「2倍や3倍の動きをするなら、長く持てばリターンも2倍、3倍になる」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。その最大の理由は、レバレッジファンドにおける「複利効果による減価(ボラティリティ・ドラッグ)」にあります。

ボラティリティ・ドラッグとは、価格が上下に大きく変動する(ボラティリティが高い)と、レバレッジをかけた資産の累積リターンが低下してしまう現象のことです。ある指数が「上がって下がる」「下がって上がる」という動きで元の水準に戻った場合でも、レバレッジファンドの場合は元に戻りきらないということが起こります。

<基準指数と2倍レバレッジファンドの値動きの例①>

基準指数が1日目「下落」、2日目「上昇」した場合

<基準指数と2倍レバレッジファンドの値動きの例②>

基準指数が1日目「上昇」、2日目「下落」した場合

<基準指数と2倍レバレッジファンドの値動きの例③>

基準指数が1日目「上昇」、2日目「上昇」した場合

<基準指数と2倍レバレッジファンドの値動きの例④>

基準指数が1日目「下落」、2日目「下落」した場合

※上記は例示であり、特定の指数やレバレッジファンドの動きを示すものではありません。上記では手数料や税金などは考慮しておりません。※金融庁の公表資料をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成。

ボラティリティ・ドラッグは値動きが激しいほど、影響が大きくなります。そのため、方向感がはっきりしないレンジ相場などでは、「基準指数は変わっていないのに、レバレッジファンドは損をしている」ということが起こりやすくなります。そして、そうした経験則が「レバレッジファンドは短期勝負向き」という評判の背景にあるといえます。

一方で、相場の方向性について投資家自身が強い確信を持っている場合には、レバレッジファンドを使うことで大きなリターンを獲得できる可能性もあります。マーケットの動向に目を光らせる投資家の中には、相場の急落時に資金を投下し、反発のエネルギーをより大きくしようとレバレッジファンドを活用する方も多くいます。