医療・福祉分野で働くシニアが2.3倍に急増

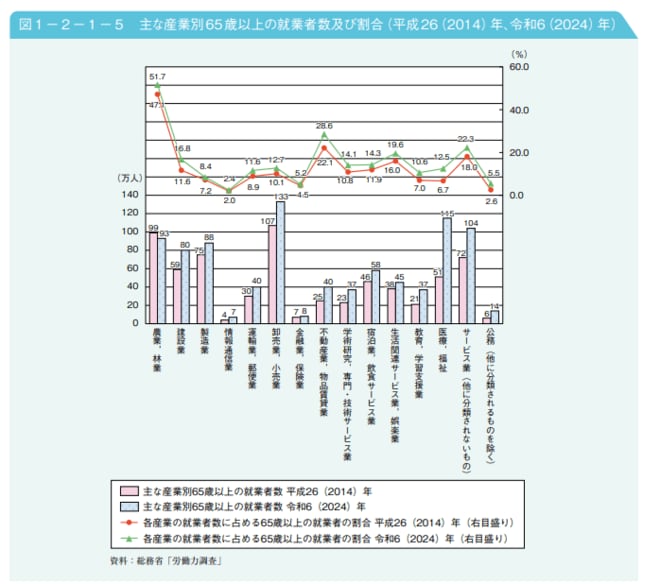

働くシニアはどのような分野で仕事をしているのだろうか。産業別に見ると、「卸売業・小売業」が最多の133万人に上り、「医療・福祉」115万人、「サービス業」104万人、「農業・林業」93万人と続く。

特筆すべきは「医療・福祉」分野の顕著な伸びだ。65歳以上の就業者数は10年前比で64万人増加し、約2.3倍に拡大。高齢化社会が進展する中で医療・介護のニーズが高まる一方、同年代がその一翼を担っている現実が浮かび上がった。

加えて、サービス業は同32万人増、小売業は同26万人増など、年齢的な経験を活かしやすい分野や、未経験でも歓迎されやすい業種で働くシニアが増えている。

65歳以上が過半数を占めるのは「農業」

産業ごとの就業者全体に占める65歳以上の割合を見ると、「農業・林業」が51.7%と最も高い。つまり日本の農林業の現場は実に過半数がシニア世代によって支えられている状況にある。

次いで「不動産業・物品賃貸業」28.6%、「サービス業」22.3%、「生活関連サービス業・娯楽業」19.6%となっており、年齢的な経験や知見が活かしやすい領域ともいえそうだ。

60代後半男性の6割超、女性の4割超が働く現実

なお就業率を男女別に見ると、男性の方が就業率は高いものの、女性も相当数が働いていることが分かる。

60歳以上の就業率(令和7年版高齢社会白書)

• 60~64歳…男性84.0%、女性65.0%

• 65~69歳…男性62.8%、女性44.7%

• 70~74歳…男性43.8%、女性27.3%

特に「60代後半の男性の6割以上、女性の4割以上が就業している」という現状は、従来の“定年で引退”という価値観に変化が生じつつあることを示している。さらに70代に入っても男性の4割以上、女性の約3割が何らかの形で働いているという実態は、「人生100年時代」における新たな働き方の兆しともいえるだろう。

働くシニアが増える主な理由は、経済的な必要性と健康寿命の延伸にある。年金受給開始年齢の引き上げや物価上昇による生活費の増大を補うため、また健康意識の高まりや医療の進歩で元気なシニアが増え、就労意欲も高いことが影響している。さらに少子高齢化による労働力不足を背景に、企業がシニアの雇用に積極的になっていることも要因として挙げられる。

働く分野において気になるのが農業だ。折しも空前の米不足に日本中が困惑した昨今。農業の担い手の過半数が65歳以上という現状、シニアの経験値を次世代に引き継げるよう官民挙げた施策が必要だといえる。

●働き続ける人の本音は? 後編「60歳以降も「働けるうちはいつまでも」働きたいシニアの割合は? 企業の受け入れはどうなっているのか【最新データ】」にて詳報する。

調査概要 白書名:令和7年版高齢社会白書 調査主体:内閣府 公表日:2025年6月10日