株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、都内の公園を散歩しながら投資談義を行っています。

T:トランプ米大統領による相互関税の発表に株式市場が大きく揺れています。相互関税は、米国への全ての輸入品に一律10%の基本関税を賦課した上で、非関税障壁等に応じて国・地域別に税率を加算するものです。ところが4月9日の発表直後に、この関税措置を90日間停止することを発表しました。株式市場もそれに合わせて大きく乱高下する展開となっていますね。

神様:いつもお話していることですが、重要なことは短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持ち投資活動を行うことです。長期・積立・分散、この基本姿勢を忘れないようにしましょう。

T:短期的な儲けを狙った投機を行うのではなく、注目する企業や事業を長期的に応援していく気持ちが大事ですよね。

神様:さてTさん、お酒は飲みますか?

T:はい、嗜む程度ですが。今日はお酒のお話ですか?

神様:日本のお酒と言えば日本酒という印象が強いかもしれませんが、近年日本産ウイスキーが注目されています。今日は「ジャパニーズウイスキー」について見てみましょう。

T:ジャパニーズウイスキーですか。初めて聞く言葉です。

神様:日本産ウイスキーは世界5大ウイスキーのひとつで、スコットランド・アイルランド・アメリカ・カナダ産のウイスキーとともに世界から高い評価を受けています。ウイスキーには糖質が含まれていないため、ビールやカクテルなどの糖質を多く含むお酒と比べて太りにくいとの理由から、国内でも人気が高まっています。

T:確かに、ウイスキーは太りにくいというのはよく聞きますね。

神様:また、国内ウイスキーの人気化の要因の一つに、インバウンドが挙げられます。日本のお土産としても人気があり、購入すると喜ばれるようです。一方で海外では、外国産の原酒のみを使用したウイスキーをジャパニーズウイスキーと称して販売するケースがあり、問題となっています。日本洋酒酒造組合はジャパニーズウイスキーとして売り出すことができる基準を自主的に策定し、今年の3月末には、ジャパニーズウイスキーの基準について、国に法整備を要請する方針を明らかにしました。

T:ジャパニーズウイスキーの基準を法律で明確に定めることで、真面目に国内で生産しているウイスキーメーカーを守ることができますね。ところで、どのような基準なのでしょうか?

神様:例えば、原材料においては、麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること。製造は麦芽、穀類、日本国内で採水された水に限ること、貯蔵は内容量700リットル以下の木製樽に詰め、当該詰めた日の翌日から起算して3年以上日本国内において貯蔵すること、瓶詰は日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は40度以上であること、などです。

T:この基準が明確化されれば、海外で生産された”ジャパニーズウイスキー”はあり得ないわけですね。しかし、このようなニセモノが登場するほど海外で人気が高まっているとは知りませんでした。

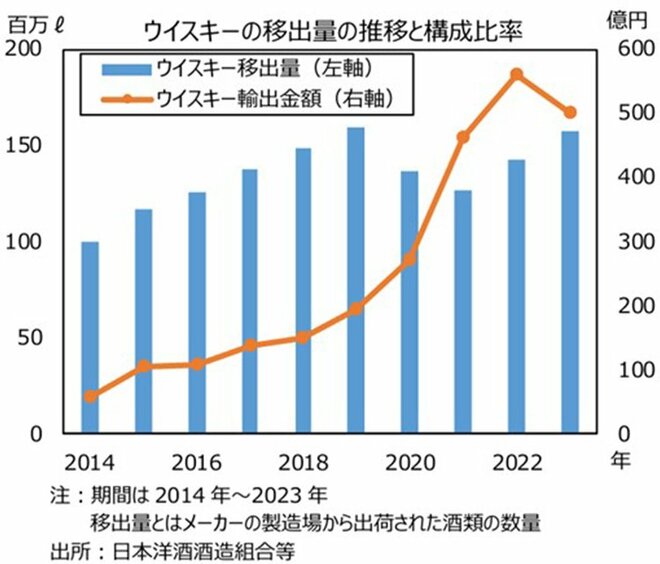

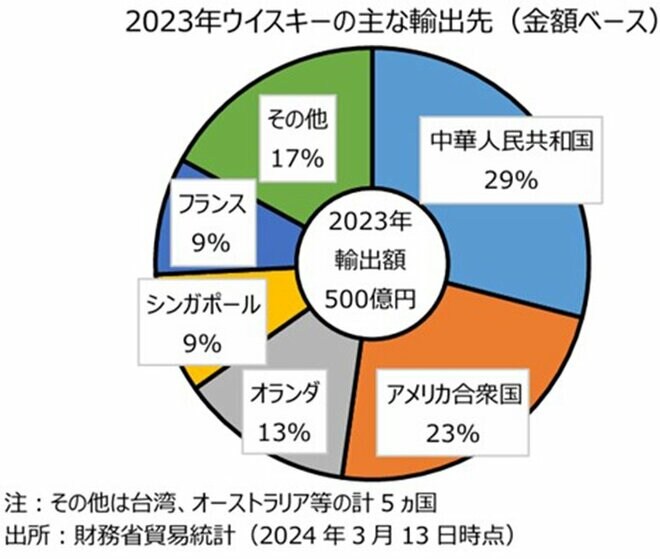

神様:ウイスキーの輸出は、2014年以降急激に伸びています。2023年のウイスキーの出荷額は前年比で10.6%減となる500億円でしたが、2014年と比較すると実に8.6倍に成長しています。これは清酒(日本酒)をしのぐほどの勢いです。

T:なるほど。そこまでウイスキーの輸出規模が大きくなっていたのですね。今後もインバウンドが増えるほど、ウイスキー販売にとって良い循環が訪れることになりそうですね。

神様:その通りです。一方で、2023年の出荷減の背景には品不足も影響しているようです。ウイスキーは熟成期間を要しますし、設備投資の後に需要が続いているかを見極めることは難しく、多額な投資の決定に対するハードルが高い傾向にあります。ニセモノのジャパニーズウイスキーの影響は、多額の投資を行う上では排除しておきたいところです。ここで法的な基準を整備することで、ブランド力を維持しつつ、さらなる需要の創出が期待できるでしょう。

T:法整備の動向に期待し、今後の関連銘柄の活躍に注目ですね。