株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、下町の甘味処で抹茶を飲みながら投資談義を行っています。

神様:先日、日本の上下水道インフラの老朽化の話題( 第437話 道路陥没事故でインフラ対策検討へ 水道管老朽化どうなる? )を取り上げました。Tさんは、世界でどれくらいの国が水道水をそのまま飲めるか、ご存知ですか?

T:海外に行ったときは、基本的に水道水を飲みませんから、それほど多くはないのでしょうね。何カ国くらいなのでしょうか?

神様:国土交通省がまとめた世界の水道水の現状によれば、水道水をそのまま飲める国は、世界でわずか9カ国です。欧州が多く、北欧のノルウェー、フィンランド、スウェーデン、それからアイスランド、オランダ、デンマーク、スイス、欧州の他ではオセアニアのニュージーランドです。

T:どこも水がきれいな国という印象がありますね。その中に日本も含まれているのは素晴らしいです。

神様:英国、ドイツ、フランスや米国、カナダなどは、水道水をそのまま飲めるが注意が必要な国とされており、世界では33カ国が該当します。

T:なるほど。日本の水道を応援するだけでなく、世界の水道インフラを向上させることも重要ですね。

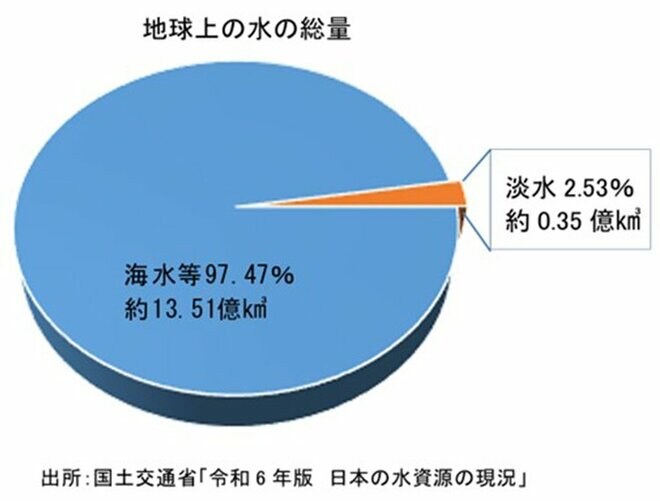

神様:毎年3月22日は「世界水の日」です。今日は世界の水資源について見ていきましょう。地球上の水の総量は約13.51億立方キロメートルと推定されています。水の多くは海水です。実に97.47%が海水などの塩水とされ、淡水は2.53%に過ぎません。淡水の多くは南極・北極などの氷や氷河として存在し、地下水、河川、湖沼などの水として存在する淡水量は、地球上の水の約0.76%です。そのうちの多くが地下水であり、河川や湖沼などの水として存在している淡水は、地球上の水のたった0.01%です。

T:人間が飲み水として利用できるのは、その約0.01%の淡水ということですか?

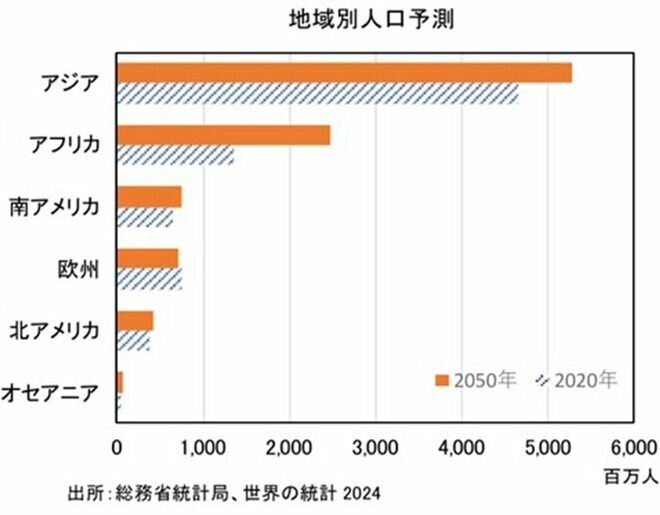

神様:その通りです。ユニセフの報告では、2022年における世界で安全に管理された飲み水を使用できない人の割合は27%で、約22億人程度とされています。水資源は欧米に偏在しており、人口増加率が高いアジアやアフリカなどでは、安全な水のインフラが整備されず、高い「水ストレス」にさらされている地域が多くあります。

T:「水ストレス」とは何でしょうか?

神様:国連世界水アセスメント計画(WWAP)は『世界水発展報告書2015(The United Nations World Water Development Report 2015)』の中で、国連食糧農業機関(FAO)のデータベースをもとに2014年時点の人口一人当たりの水資源賦存量から水需給に関する逼迫の程度を分析しました。この逼迫の程度のことを「水ストレス」と呼んでいます。農業、工業、エネルギーや環境に必要となる水資源量は年間1人当たり1,700立方メートルとされています。利用可能な水の量がそれを下回る場合を「水ストレス下にある」状態、1,000立方メートルを下回る場合を「水不足」の状態、500立方メートルを下回る場合を「絶対的な水不足」の状態としています。日本では1,700立方メートルを下回ることはありませんが、時期・場所によっては水ストレス下の状態になる場合もあると分析されています。

T:こういった水ストレスの状況が、水資源をめぐる地域の紛争を引き起こす場合もあるわけですよね。水不足の解消は世界的な課題ですね。

神様:世界の水ビジネス市場は拡大を続けています。2010年には49.7兆円であったところ、2025年には84.4兆円、2030年には112.5兆円まで拡大すると推計されています。水不足対策としては海水淡水化プラントの建設が進められています。海水を膜で濾過する手法が主流です。上下水道施設の運営・維持管理や下水処理水の再利用、水質汚染対策など、水インフラに関わる事業領域は幅広く、日本企業の活躍の場は多岐に渡ります。

T:世界中でわずか9カ国しかない「水道水をそのまま飲める」国、日本の企業の活躍が、まさに世界的に求められているわけですね。

神様:開発途上国では、下水や工業用水が処理なく排出されることにより、利用可能な水資源まで汚染されてしまうことも多くあります。日本企業は安全な水の供給に貢献することができます。多くの関連企業の活躍が期待されるところです。