株の神様の声が聞こえるというTさんは、定期的にその教えを受けています。今日は、Tさんと神様は、都内喫茶店でコーヒーを飲みながら投資談義を行っています。

神様:最近、モバイルゲーム業界が注目を浴びています。今日はそのお話をしましょう。

T:モバイルゲームと言えば、スマートフォンやタブレットなどで遊ぶゲームのことですよね?

神様:広義ではスマホやタブレットだけでなく、持ち運びのできる端末で遊べるゲームを指します。狭義では主にスマホゲームのことを指すようです。ソーシャルゲームもモバイルゲームに入るでしょう。

T:ソーシャルゲーム、私がガラケーを使っていた世代だからでしょうか? ちょっと懐かしい言葉に感じます。SNS上でよく遊んでいたことを思い出します。

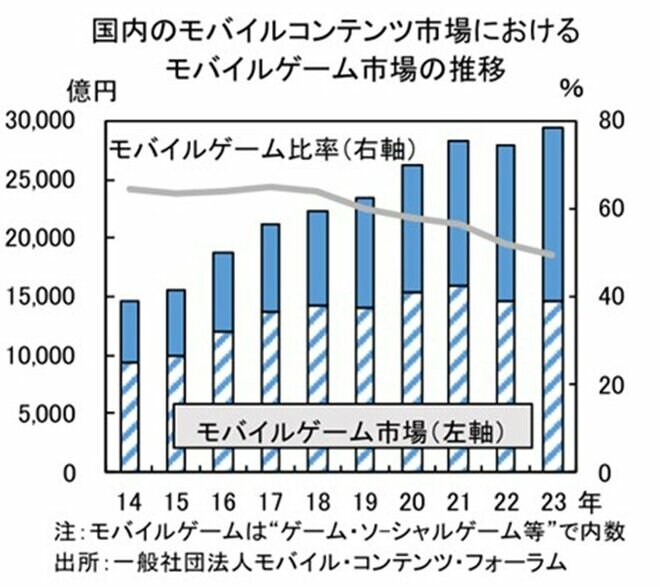

神様:以前はSNSやブラウザ上で他のプレイヤーとコミュニケーションを取りながら遊ぶゲームをソーシャルゲーム、スマホでアプリをダウンロードして遊ぶゲームをスマホゲームなどと呼んでいましたが、現在は境界があいまいなところもあるようです。ソーシャルゲームでもアプリをダウンロードして遊ぶものも多いです。最近の国内のモバイルコンテンツ市場を見てみましょう。市場全体は順調に拡大していますが、そのけん引役はゲームではなく、動画、エンタテインメントや音楽コンテンツです。ゲームはコンテンツの中で最大の割合を占めるカテゴリーではありますが、全体に対する割合は右肩下がりに縮小する傾向が続いています。

T:つまり、ゲーム人気自体には陰りが見られる、ということですか?

神様:そうでもないようです。国内のゲーム市場全体を見てみましょう。角川アスキー総合研究所によると、2023年の国内ゲーム市場規模は前年比で4.6%増となる2兆1,255億円と推計しています。ゲーム市場全体は堅調に推移していることが分かります。

T:ゲーム市場は堅調で、モバイルコンテンツの中ではゲームコンテンツは伸び悩んでいる?どういう状況なのでしょう?

神様:モバイルゲームはゲームの入門編として、ゲームユーザーの拡大に貢献しましたが、その後はゲーム機、パソコン、アーケードなどゲームの楽しみ方が多様化し、スマホだけでない様々な手段に分散していると考えられます。

T:なるほど。

神様:そこで、国内のモバイルゲーム開発会社は海外市場も視野に入れ展開を開始しています。しかし、その途上である壁にぶつかりました。「ガチャ」の問題です。

T:確かに、ガチャ問題は一時期国内でも大きな問題になりましたね。

神様:日本のモバイルゲームは概ねプレイヤーが課金によってランダムな仮想アイテムを入手する「ガチャ」を主軸にしたものが多くありました。ゲームユーザーがほしいアイテムを手に入れるためにギャンブル性の高い“ガチャ”に高額な料金をかけてしまう問題は、世界では「ルートボックス問題」と呼ばれ、2017年ごろから欧州や米国などで規制のあり方が議論されています。日本のガチャも世界には受け入れられにくいものとなっていました。

T:ガチャが世界で問題になった年代と、成長を続けていたモバイルゲームが伸び悩みはじめた年代が重なるようにも見えますね。

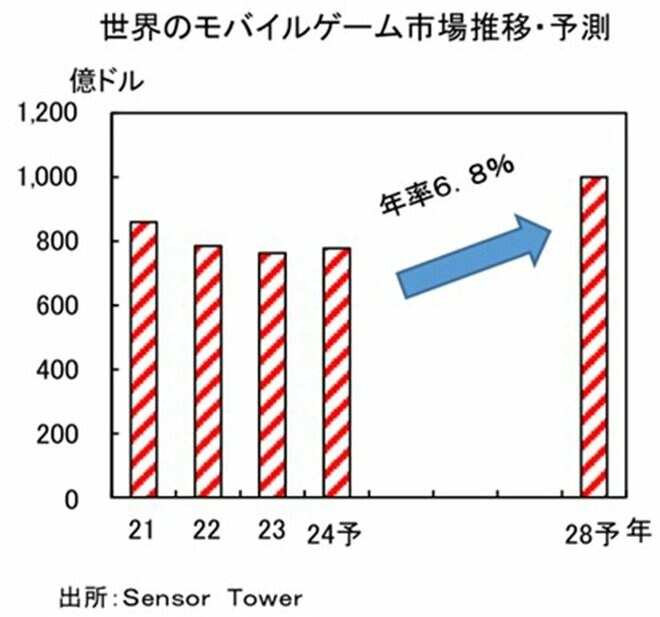

神様:しかし一方で、今後の世界のモバイルゲーム市場は復調が見込まれています。コロナ禍の巣ごもり特需でモバイルゲーム世界市場は2021年に過去最高収益となり、その後は特需減退により収益も減少しました。2024年以降では回復が見込まれており、2028年まで年率6.8%の成長を続けるとの予測もあります。

T:なぜ復調見込みの予測なのでしょうか? 面白い新作ゲームが多数登場したとか?

神様:案外そのような理由なのかもしれません。国内のモバイルゲーム開発会社も、世界に向けて夢中になるようなゲームをリリースすれば、市場は盛り上がります。最近は海外に足がかりを築きつつある国内企業が見られるようになりました。海外にも馴染みのある日本のキャラクターを採用する、グラフィックで独自性を打ち出すなどの企業努力が実を結びつつあるのです。

T:なるほど。今後の日本のスマホゲームの活躍が楽しみです。