分配に傾斜しすぎた、かつての毎月分配型

純資産をすべて分配できる可能性がある時点で、日本の投信の分配金のルールには不備があると言っても過言ではない。であるならば、ルール自体を認識したうえで、節度ある分配を実行していく姿勢が重要になるのだが、多くの運用会社はルールを最大限活用して(逆手にとって)、高分配の毎月分配型ファンドを世に出してきた。中には、分配原資を貯めるため、運用会社が自己資金で設定し、分配原資が溜まった状態で投資家に販売するようなケースもあったのだ。

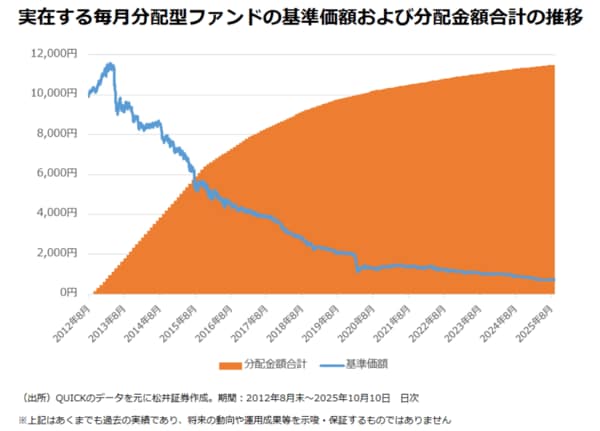

上記の③にあるように新しい受益者でも過去に貯めた分配原資を享受できる仕組みがあるため(分配金の原資が希薄化しないために設けられた「収益調整金」という勘定項目がある)、このように最初に自己設定で分配原資を貯めて「いざ販売」といった行動も可能になるわけだ。いずれにしても、かつての毎月分配型は「どれだけ高い分配金を出すか」に主眼が置かれすぎた嫌いがあった。過剰な分配をし続けた結果、基準価額が1000円を下回っているファンドも実在する。

もちろん、現在、多くの投資家の支持を集めている毎月分配型ファンドは、基準価額に応じた、おおよその分配金額をあらかじめ決めておく「予想分配金提示型」を採用するなど、過剰な分配金をセーブする仕組みを備えたものも多い。「毎月分配型=過剰なタコ足配当」と決めつけるのは今となっては時代遅れの面があるのは否めない。

また、構造を分かっておくことは大前提であるが、結局はニーズ次第であると思う。メディアでは、毎月分配型ファンドがNISAの対象になることを到底受け入れがたいような論調も目立つが、そこまで意固地になる必要はないだろう。そもそも現時点でも商品性がさほど変わらない隔月分配型はNISAの対象だ。

海外にも毎月分配型のファンドはあるが、日本のように自由な分配が可能な商品はあまりないと言われている。この点は日本の投信に対する批判の対象にもなるが、裏を返せば、毎月分配型はキャッシュフローをマネージしてくれる便利な商品にもなり得る。すぐには実現しないかもしれないが、いずれは毎月分配型もNISAの対象商品になってよいのではないかというのが筆者の考えだ。

毎月分配型ファンドと高配当株は似た者同士?

話は飛躍してしまうが、筆者の感覚として、毎月分配型ばかりが悪者扱いされ、同じインカムゲイン重視の高配当株はポジティブに捉えられるのか解せない時もある。確かに、株式の配当は、株主が投資のリターンを得る貴重な機会であり、将来期待できる配当収入から理論株価を求める「配当割引モデル」といった株価のフェアバリュー算出法もある。投信の分配金から投信の価値を求めることはできないから、投信の分配金と株式の配当はまったく異質なものだという意見が出てくるのは自然だろう。

ただ、筆者は両者がそこまで違う存在だとは思えない。配当の原資はもともと株主の所有する富の一部であり、それがキャッシュの形で株主の手に渡ったのが配当だ。教科書的には、1株あたり配当分、株価は下がる。いわゆる「配当落ち」だ。株価は需給によって決まるので、実感しづらくなっている面もあるが、あくまで、見えにくくなっているだけの話である。「配当落ち」は、投信において分配金を出せば基準価額が下がることと基本的に一緒と言ってよい。

また、毎月分配型ファンドに対する批判に、「複利効果が得られない」というものがあるが、株についても、配当するのではなく、事業の成長のための投資に回した方が、長期的には株主のためになる可能性もあるので理屈は同じだろう。要するに投信の分配金と株式の配当は「似た者同士」なのである。分配金と配当が似た者同士であれば、毎月分配型ファンドと高配当株は、同じインカム重視の金融商品として考えた場合、似た者同士といえないだろうか。

もちろん「環境が変わっても高配当を続けられる企業は経営の質が高い」など、高配当株にはそれならではの良さがあるので、「似た者同士」と決めつけてしまうのは単純化しすぎだとの批判もあるだろう。ただ実際のところ、多くの個人投資家が高配当株を好むのは、シンプルに配当というインカムゲインに惹かれている面が大きいと感じる。

どちらが良くて、どちらが悪いという話ではない。詰まるところ、毎月分配型ファンドにしても、高配当株にしても、投資目的に合致しているか否かが重要であるということに尽きるというのが筆者の考えだ。

【補足】

※1 野村アセットマネジメントが20歳以上の全国の個人を対象に実施した「投資信託に関する意識調査2025」(2025年5月公表)によると、「投資信託の分配金を払い出したら、その分だけ基準価額が下がる」ことについて、「そう思う」という正しい理解を示していたのは、投信の保有者でも35%に過ぎなかった(投信非保有者では9%)。

- ※2 非上場の投資信託とは異なり、ETF(上場投資信託)の場合は、キャピタルゲインから分配することはできず、費用控除後のインカムゲインはすべて分配金として支払わなければいけない。

<参考文献>

『投資信託の世界』(杉田 浩治著、2018年・一般社団法人金融財政事情研究会)

『実務必携 投資信託業務のすべて』(浜田好浩著、2022年・一般社団法人金融財政事情研究会)