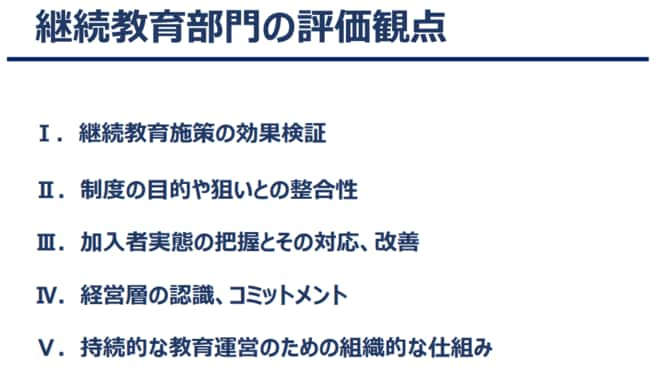

継続教育部門のチェックポイント

継続教育部門は加入者への継続教育に成果を挙げている企業を認定する。その認定基準は以下5つの観点から21項目で構成されている。

1. 継続教育施策の効果検証

効果検証では以下の4項目が評価される(最大21点)。自社の取り組みができていればシートにチェックを入れていくことで加点される。

- 過去3年以内に継続教育を実施したか

- 継続教育の受講率が70%以上か

- 継続教育の効果を測る数値を設定しているか

- 継続教育の効果測定数値の中で10%以上改善した項目があるか

なお継続教育の効果測定の改善の具体例としては、例えば、元本確保型商品のみの選択者の比率改善、マッチング拠出の利用率向上などが挙げられる。

2. 制度の目的や狙いとの整合性

継続実施に際し、制度の現状認識と課題を解決するためのPDCAサイクルを実施する要諦として以下の4項目が評価される(最大20点)。

- 教育運営上の課題や狙いが明確か

- 実施結果を踏まえて改善策を検討しているか

- 解決すべき課題と教育内容が合致しているか

- 中途退職時の手続きや老齢給付金の受け取り方についての情報提供を行っているか

なお、中途退職時の手続きや老齢給付金の受け取り方に関する情報提供については2026年からの新設項目となっている。その理由は厚生労働省の社会保障審議会でも課題として挙げられた項目にある。同協会の理事兼主任研究員・大江加代氏は、「継続教育として資産形成については比較的、情報提供が行われている傾向にあるが、老齢給付金の受け取り方や中途退職の際の手続きなどの情報提供はやや手薄になりがちだ」と認定基準に加えた過程を説明している。

3. 加入者実態の把握とその対応・改善

加入者への情報提供や行動促進については以下の項目が評価される(最大23点)。

- 実施にあたり、多くの加入者に情報が届くよう工夫しているか

- 制度活用に結びつくよう加入者に行動を促すサポートをしているか

- 関心が低い人も取り残さないよう、全員が定期的に情報に触れる機会を提供しているか

- アンケートや理解度テストで加入者の理解度を把握しているか

加入者への情報提供の工夫については、内容や方法などの記載が求められる。

4. 経営層の認識・コミット

継続的な教育実施のため経営層の関与が評価される(最大18点)。

- 教育運営上の課題や狙いを経営層が認識しているか

- 経営層が継続教育に時間や予算を割くことを了承しているか

- 教育実施後、結果を経営層へ報告しているか

- 継続教育の実績が担当者または担当部署の評価に反映されるか

制度が続く限り教育も継続が必要で、そのためには経営層の制度運営へのコミットが欠かせない。ゆえに上記の取り組みが重要となる。

5. 持続的な教育運営のための組織的な取り組み

組織として継続できる仕組みが整っているかが評価される(最大18点)。

- 継続教育の実施が単年度の取り組みでなく継続的に実施できる仕組みか

- 複数名で次年度以降の改善策を検討しているか

- 後任者を育成しているか

- 事務手続きだけでなく、継続教育実施に関する引き継ぎ資料があるか

継続教育部門の認定には、同協会が定める上記チェック項目の実施を証する記述と評価で合計80点以上を獲得することが条件となる(満点は100点)。