唐鎌 ところが現実には、予想とは真逆のことが起きたわけですね。

河野 そう、1990年代末の金融危機によってメインバンク制が終しゅう焉えんを迎えた後、多くの日本の大企業は、それでも長期雇用制を維持する道を選んだのです。

後でお話しするように、他の制度との関係もあって、雇用制度は簡単に変えられるものでもないから、そうした選択も当然だったと思います。

メインバンクの後ろ盾がなくなった後も、正社員を安定して雇い続けるためには、企業は資金繰りを安定させる必要があります。要は自己資本を厚くするということですが、そのために利益を捻出すべく、大企業の経営者たちは2つの手段を取りました。

一つが人件費の一部を「変動費」に変換するために「非正規雇用への依存」を強めたことです。もう一つが「正社員のベア(ベースアップ/基本給の引き上げ)の凍結」です。

唐鎌 なるほど。前者の「非正規雇用への依存」は社会問題になった一方、後者の「正社員のベアの凍結」は、やや諦めをもって放置されてきた印象があります。

あまりにも長くゼロベアだったので、そうなったのでしょうが……。悲しいかな、私も若い頃は、あまり関心を抱きませんでした。

河野 ベアが注目されなかったのは、理由があります。多くの読者もご存じだと思いますが、念のために説明しておくと、大企業を中心に長期雇用制の中にいる社員の賃金が上がる仕組みとして「ベア(ベースアップ)」と「定期昇給(定昇/年齢や勤続年数に応じた昇給)」の2つがあります。

金融危機のあった1990年代末から2022年頃までの四半世紀、ベアは凍結されてゼロベアが続き、賃上げというと、長い間、定期昇給のみとなっていました。

それでも、日本の長期雇用制の下にいる正社員は、定期昇給により、賃金が毎年2%弱上がっていました。属人ベースで賃金は増えていたわけですが、企業全体ではどうか。

会社の年齢別の人員構成は多少の歪ゆがみがありますが、ピラミッド型に近い形になっていますよね。

定期昇給によって、社員一人ひとりの給料は毎年およそ2%ずつ上がっていきますが、実際には、給料の高い年配の社員が退職し、その代わりに一番給料の低い新卒社員が入ってくるため、企業全体としての人件費の総額はほとんど変わらないのです。

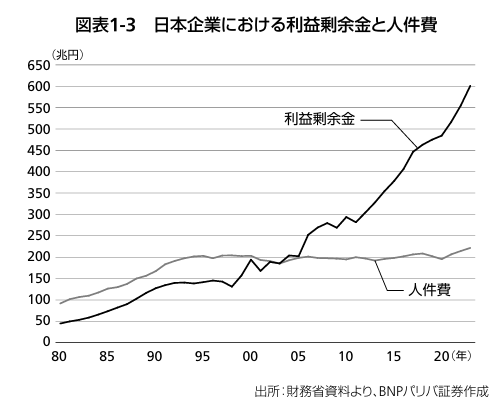

実際にマクロ統計で見ても、1998年頃から2021年頃まで、企業部門の人件費の総計はおおむね横ばいでした(図表1-3)。ただ、属人ベースでは、先ほどからお話ししているように、定期昇給によって毎年2%弱、賃金が上がっているので、25年も経つと、賃金は1・7倍くらいに増えることになります。