資産形成・投資について中立的立場から学びを提供する三菱UFJ信託銀行の『お金の、育て方』。同サイトに掲載されたコラムを転載・再編集してお届けする(掲載元の執筆日:8月19日)。

どうして急に価格が上がり始めたのでしょう?

最近は「インフレ」や「物価上昇」の言葉を聞かない日はありません。卵など生活に欠かせない品の価格はかなり上昇しました。この理由は、表面的には円安などが挙げられていますが、その背景では長らく価格上昇が抑えられてきた構造が変化しています。

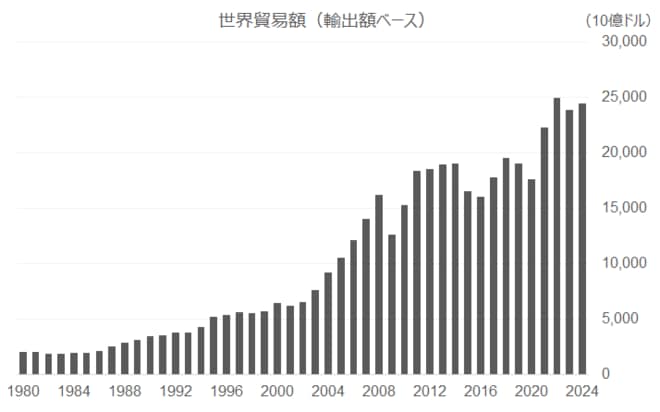

1980年頃から2020年頃までの約40年間、貿易や資本の自由化によるグローバリズムが大きく進み、コストが低い国・地域での生産が拡大しました。世界が平和で安定していて、どこでも容易に工場を作ることができたので、企業は低コストを追求できたのです。

図表1 世界の貿易額の推移

しかし、近年ではコストよりもリスク重視への転換が見られます。それはサプライチェーンと呼ばれる供給網の安定確保が優先され始めたことです。記憶に新しいところでは、新型コロナ流行時に自国で生産していないマスクや医療品が手に入らない事態が生じました。この後もウクライナや中東での紛争、米中関係の緊張の高まりなど地政学の懸念が続いています。これらを背景に、コストをかけてでも工場を自国や安全・安定した国に移す生産体制の見直しが進んでいます。足元で見られる米国の関税引き上げの動きも世界経済のコストを高めます。

また、気候変動などの環境問題が現実味を帯び、企業も個人も環境に配慮した持続可能な社会を実現する行動が求められています。たとえばプラスチックを紙に切り替えることは一般的にコスト上昇につながります。こういった生産や消費に関する行動様式の変化は、根底からコスト構造に影響を及ぼします。この変化が定着するまでは、経済活動の至る所で歪みが生じるため、インフレは短期間では収まらない可能性があるのです。

さらに、頻発している異常気象は私たちが口にする食料の生産現場にも大きな影響を及ぼしています。コーヒーなど世界的な農産物のみならず、身近な野菜などの価格も大きく上昇しました。従来は不作や豊作といった一時的な天候の影響はあっても落ち着けば元の価格帯に戻りましたが、最近は事情が違うようです。食料生産の多くは、工場のように気候変動に応じて急に生産地域や品種を変えることはできません。

図表2 食料価格指数

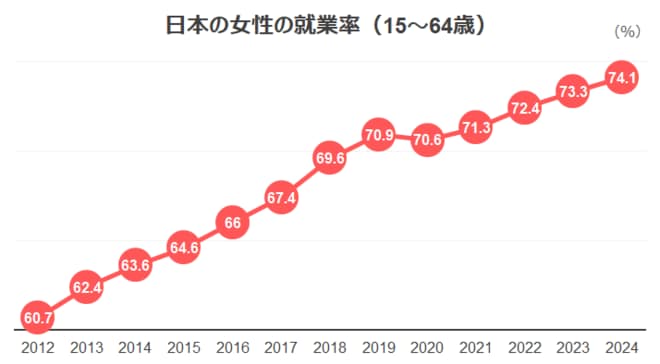

加えて日本特有の事情として、賃金が上がりやすい状況にあります。これまで企業の利益のうち社員への配分は抑えられてきたことから、賃金は海外とくらべて高くありません。その一方で、新たな労働力の供給源であった女性やシニア層の労働参加率は世界でも上位の水準にまで高まっています※1。すでに失業率はかなり低い水準にあることから人手不足が顕在化しやすく、賃金の上昇圧力が生じやすくなっているのです。賃金が上がること自体は好ましいかもしれませんが、これもまたコストが上がる要因となるのです。

※1 内閣府男女共同参画局(OECD STATより)作成、資料「女性活躍に関する基礎データ」P2より「15~64歳の女性の就労率2020年は70.6%。これはOECD38か国中13位」ちなみに2024年は74.1%の水準へ一段と上昇しているため、より上位の水準になっていることが推測される

図表3 女性就業率の推移