資産のミライ研究所では、ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)向上のために、以下の4つのステップが重要だと考えています。

STEP1 金融知識の習得(学ぶ)

STEP2 家計の収支管理とライフプランの策定・それに対応するマネープランの立案(把握する)

STEP3 信頼できる専門家などに悩みや疑問を投げかけて解消(相談する)

STEP4 金融行動に踏み出す(行動する)

これらを家計において実践する方法やポイントについて、順に確認します。

金融知識の習得とは?

まず「学ぶ」のステップには、「金利とは」「投資信託のメリットとは」といった投資に関する知識習得にとどまらず、「家計管理」や「ライフプランの策定」、「活用すべき金融商品」、「金融トラブルの回避方法」など、幅広い内容の理解が含まれます。その際に大切なのが、情報源の信頼性を確認し、正しい知識を得ることです。各種SNSには、個人が自分なりの見解をもって発信する金融情報も多く、なかには信頼度の低いものも含まれます。金融経済教育推進機構(J-FLEC)や官公庁、各金融業界団体、金融機関などが発信する情報をもとに、理解を深めていくことが重要です。

家計の収支を把握するにあたって

次に、習得した知識を自身の家計・人生に取り込み、自分ごと化していくのが「把握する」のステップです。把握すべき項目は、①足元の家計収支と②将来の自身(および家族)のライフプランです。

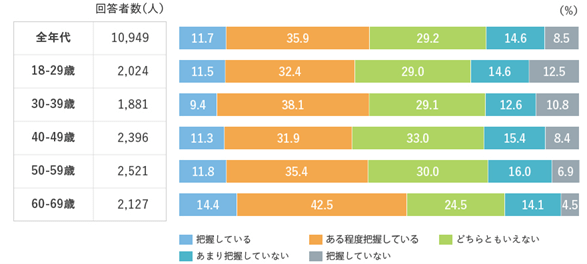

ミライ研が全国1万人へのアンケート調査で家計収支の把握状況についてお伺いしたところ、「把握している・ある程度把握している」が47.6%、「どちらともいえない」が29.2%、「あまり把握していない・把握していない」が23.1%となり、半数近くの人が家計の収支を把握していることが分かりました(図表1)。

「家計の収支管理」において、「収入の把握」では、年収だけでなくそこから差し引かれる税金や社会保険料の金額も確認し、可処分所得、いわゆる手取り収入を把握することが大切です。

【図表1】世帯の1カ月の収支額と支出額の把握状況

他方「支出の把握」では、何にいくらお金を使ったのか、支出を「見える化」することがカギです。従来からある実践方法は紙の家計簿の活用ですが、日々の細かい支出を全て書き出して管理するのは大変です。そこで便利なのがスマホアプリの家計簿です。銀行口座やクレジットカードを登録しておくことで、費目ごとに支出を集計してくれます。

ミライ研のアンケート調査で家計簿の利用(家計簿アプリ含む)についてお尋ねしたところ、「利用している」と答えた人は「20代の43.4%」が最も多く、年齢が上がるにつれて利用率が減少しました。この背景には、若年層における家計簿アプリの活用・浸透があるのではないかと考えています。このように手間をかけずスマートに収支把握し、赤字の解消、黒字の確保を習慣化していくのが理想です。