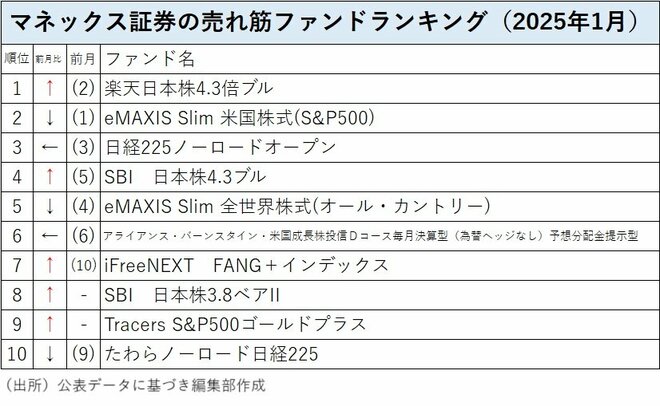

マネックス証券の投信売れ筋ランキングの2025年1月のトップは前月の第2位から「楽天 日本株4.3倍ブル」が浮上し、前月トップだった「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は第2位に後退した。前月3位だった「日経225ノーロードオープン」は横ばいで、前月第5位だった「SBI 日本株4.3ブル」が第4位に浮上するなど、日本株の先行きを上昇するとみるファンドの人気が高まった。一方、前月はトップ10圏外だった「SBI 日本株3.8ベアII」が第8位に、「Tracers S&P500ゴールドプラス」が第9位にそれぞれジャンプアップした。

◆「ブル・ベア型」とインデックスファンドの比較

レバレッジ型(テコの原理で現物株市場の数倍の比率で値動きするファンド)で短期勝負・タイミングを計って投資する「楽天 日本株4.3倍ブル」や「SBI 日本株4.3ブル」が順位を上げているのは、今後の日本株の上昇を期待してのことだろう。一方で、順位は低いとはいえ「SBI 日本株3.8ベアII」がトップ10に入っていることに注目したい。ベア型は、株価が下落することによって基準価額が上昇する仕組みになっているため、日本株の下落を見通す投資家もいるということだ。このような強弱感の対立は当たり前に存在する。マネックス証券の売れ筋トップ10を見る限りにおいては、「ベア型」よりも「ブル型」を選択する投資家の方が圧倒的に多いということだ。

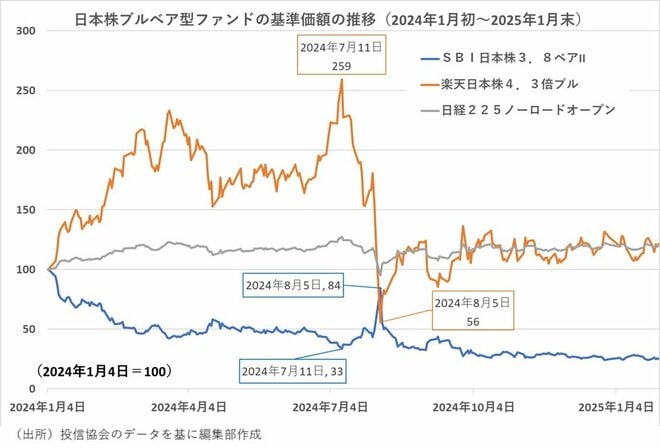

「ブル・ベア型」のファンドの値動きについては一般の人にはイメージがしにくいところがある。たとえば、「楽天 日本株4.3倍ブル」は日々の騰落率に対しておおむね4.3倍程度となる。4.3倍や3.8倍という表記は、日々の騰落率にかかる倍率だ。株価が10日間で10%値上がりしたからと言ってファンドの10日後の基準価額が10%の4.3倍になるというものではない。実際に「楽天 日本株4.3倍ブル」と「SBI 日本株3.8ベアII」、そして、「日経225ノーロードオープン」の過去1年間の基準価額の値動きを重ねて比較してみた。それぞれ、2024年1月4日の基準価額を100としてみると、日経平均株価が4万2224円の史上最高値をつけた2024年7月11日は「日経225ノーロードオープン」は128だったが、「楽天 日本株4.3倍ブル」は259になった。一方、この時点では「SBI 日本株3.8ベアII」は33であり、年初から67%マイナスになっていた。

その後、8月5日の急落場面を迎えるが、この時、「日経225ノーロードオープン」は95であり、7月11日からの下落率は約26%。「楽天 日本株4.3倍ブル」は56となり、ピークからの下落率は約78%になった。一方で、「SBI 日本株3.8ベアII」は84となり、約154%の値上がりを実現している。ブルベア型は短期間に非常に大きな値動きをすることがわかる。そして、12月30日の時点では、「日経225ノーロードオープン」は121となり、「楽天 日本株4.3倍ブル」は127、「SBI 日本株3.8ベアII」は25という結果だった。日経225のインデックスファンドが21%値上がりしたものの、「楽天 日本株4.3倍ブル」は27%の値上がりにとどまり、「SBI 日本株3.8ベアII」は75%の値下がりという結果だった。「4.3倍ブル」を持っていたからといって1年間のインデックスファンドの値上がり率21%の4.3倍の収益が得られたわけではないのだ。

ただ、日経平均連動型インデックスファンドの基準価額の値動きがほぼ横ばいの動きだったことに対して「楽天 日本株4.3倍ブル」はダイナミックに動いている。ブル・ベア型のファンドに投資する際は、長期に収益機会を求めるというより、収益機会を機敏にとらえて売買のタイミングをはかる才覚が必要だ。