日本株は膠着状態が続き、つまらないマーケットになってしまいました。なぜこのような状況になってしまったのか、いつもとは異なる角度から分析してみたいと思います。

通常は中央銀行の政策や見通しから掘り下げたり、ファンダメンタルズや経済統計から経済の変化を見て、株式市場を分析するアプローチがあります。しかし今回は、時間軸という観点から、日本株で何が起きているのかを考えてみましょう。

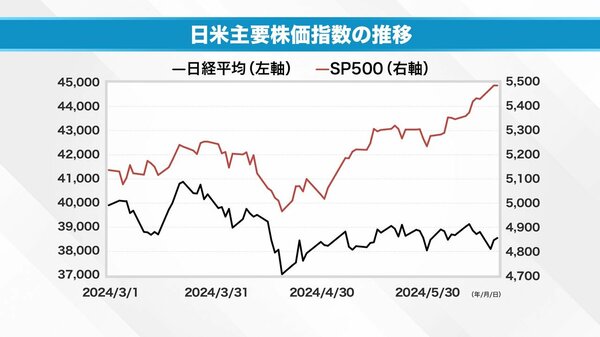

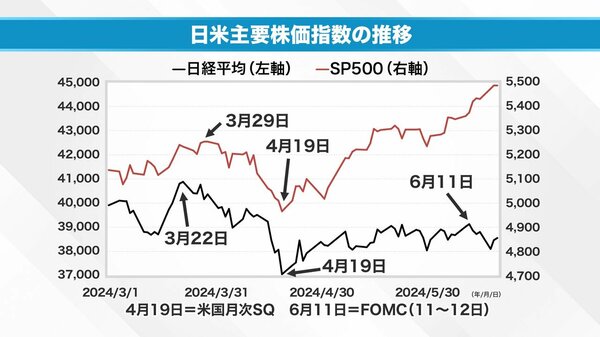

この分析のきっかけは、日本株が米国株に追随しなくなってきたことです。グラフを見ると、3月から4月中旬までは日経平均株価とS&P500が似たような動きをしていましたが、4月19日以降、米国株が上昇を続ける一方で、日本株は追随できていません。日本にもAI関連銘柄や半導体関連銘柄はありますが、米国ほどの影響力がないのが現状です。

ここで、時系列で重要なポイントを見ていきましょう。日本株の直近のピークは3月22日で、まだこの水準を超えられていません。一方、米国のS&P500は3月29日に高値をつけた後、4月19日まで下落しました。この4月19日までは日本株も一緒に下落しています。4月19日は、米国の月次SQ(特別清算指数)の日でした。この日までの下落は、金利上昇を背景に、デリバティブの決済に向けて売り圧力がかかったためと考えられます。

その後の動きに違いが出てきます。日本株はゆっくりと戻す程度でしたが、米国株はさらに上昇を続けています。6月11日に日本株は戻り高値をつけました。この日は米国のFOMC(連邦公開市場委員会)が開催された日でした。なぜFOMCの日に日本株が戻り高値をつけたのか、これは考えるべき重要なポイントです。

次に、S&P500とナスダックを比較すると、ほぼ同じような動きをしています。最初のピークが1週間ずれますが、4月19日の底値は一致しており、その後の動きもほぼ同じです。つまり、米国株と言う場合、現在はS&P500とナスダックの大型成長株、特にマイクロソフト、アップル、エヌビディアといった時価総額トップ3の企業(合計で約9.9兆ドル)を指すと言えるでしょう。

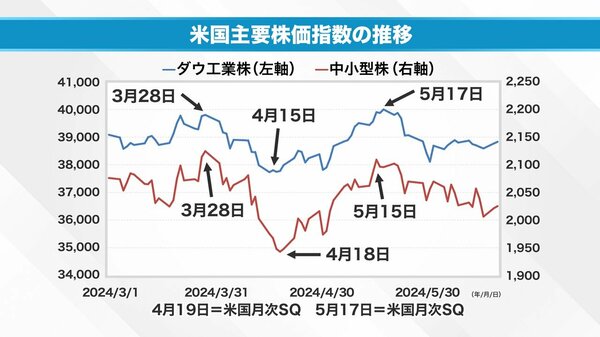

他の米国の主要株価指数を見てみると、少しずつずれが生じています。ダウ工業株平均は4月15日に底をつけ、米国の代表的な中小型株指数であるラッセル2000は4月18日に底をつけました。これらは先ほどの米国の月次SQ(4月19日)とほぼ一致しています。

ダウ工業株平均は5月17日に3月28日の水準を上回りましたが、ラッセル2000は3月28日の高値を超えられていません。この点で、ラッセル2000の動きは日本株に近いと言えます。