近年、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営が注目されている。その観点からも企業年金の一つである企業型確定拠出年金(DC)制度の充実は、従業員の活躍やエンゲージメントを高める一因として企業価値の向上に資することが期待されている。企業型DC制度運営に熱心な企業はどのような取り組みを行い、そしてどんな成果を実現しているのか。DC制度運営に秀でた企業に贈られる「2025年DCエクセレントカンパニー」継続教育部門において優秀賞に輝いた富士通/富士通企業年金基金の取り組みを紹介する。

加入者自身が運用を行う企業型確定拠出年金(DC)において多くの導入企業が直面している課題が無関心層への対策だ。富士通企業年金基金では趣向を凝らしたセミナーで無関心層の新規申込者数を約50%増やすなどの成果を挙げているが、その秘訣は「小さな工夫の積み重ね」にあるという。継続投資教育に大きな成果をもたらすその要諦を富士通企業年金基金 DC運営管理部 担当部長 濱中昇一郎氏、DC運営管理課長 兼 財政課長 深澤太雅氏に聞いた。

加入者の多層化に対応しセミナーを再編

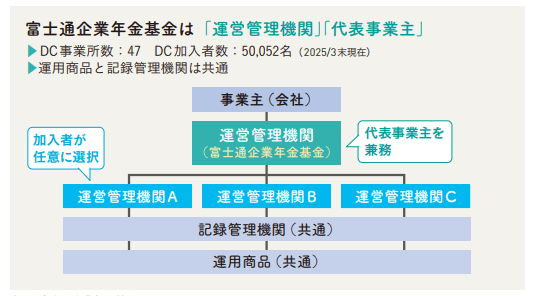

DC導入は2014年10月と比較的後発であり、当基金が代表事業主と自社運営管理機関を兼ねています。そのもとに二次運管となる外部の運営管理機関3社を配し、加入者が任意で選択できる仕組みを構築。現在はグループ連結対象外等を含む47事業所、約5万人の加入者を抱える規模となっています。

退職給付制度はグループ各社により異なりますが、富士通においては1999年4月以降入社の社員はDCと確定給付企業年金(DB)の併用、給付割合はDB約70%、DC約30%。それ以前に入社した社員はDB100%です。基金の運営体制は職員約30名のうち、DC運営グループはDBとの兼務を含め5名、DC専任は2名。そのほか社内セミナー講師や個別相談を受け持つ担当者が年金相談室に10名。富士通本社との連携については人事部門と週に一度の定例会議を設けています。

図1 複数運管スキーム

DC加入者の継続投資教育における課題は資産形成への関心度の二極化です。制度開始から10年以上が経過し、当初20代から30代が中心だった年齢構成は40代後半がボリュームゾーンとなっています。

資産形成に関心が高い社員は自ら知識や経験を積み重ねていますが、関心の低い社員との間で長期的な運用成果に差が生じる懸念が浮上してきました。こうした課題を踏まえ、継続投資教育の核となるセミナーについて2023年度から「通年化・年代別・リテラシー別」の3つの観点で再編しています。

通年化に関しては、以前は11〜2月の繁忙期に開催していたのですが、年間を通じて満遍なく実施するように変更。時間帯も日中と夕方(所定就業時間後)の2パターン用意し、参加者の利便性を高めました。リテラシー別では初級、基礎、応用に分け、それぞれに即した内容で複数の講義を設けています。