“DXが当たり前の組織”になれているか

シリーズ5回を通して、DX人材育成の要諦をお伝えしてきた。しかし「人材を育成すれば、DXが実現できるのか?」―結局、この疑念が完全に晴れない読者の方もいらっしゃると拝察する。そもそもDX案件自体が組成できず、人材が活用できていないと感じている読者の方は、まずは第4回「DX人材をいかに活用するか?(社内活用、戦略との紐づけ)「人材がジョブを生む」という逆転の発想」を参照いただければ幸甚である。

最終回となる本稿では、さらに先に進めてDX案件自体もゴールではないことを論じたい。デジタイゼーション(データ化)、デジタル化(プロセスのデジタル化)までは進んでも、真のDX(高度な自動化や、これまでにない利便性の創出)を実現できているだろうか?各社にとって意味のある変革となっているだろうか?DXが継続できるサステナブルな状態になっているだろうか?今一度、問うてみてほしい。

「DXが浸透した組織」とはどういった状態であろうか。例えば、過去にはデジタル専門の組織が存在し、デジタル化を担っていたが、今日では専門組織は解消、デジタル人材は全ての組織に配置され、いかなる案件にもデジタルが含まれて、直近では生成AI等の新技術も取込んだ顧客への価値提供を進めている―このように、DXが当たり前となった変革のステージへ進めている企業は、果たしてどれだけ存在するだろうか。

変革は偶然に成功するのか?

金融機関でもDXによる変革を実現している事例は出てきている。従来は古い企業体質や業法、リスクへの構えから新規事業やサービスの創出は難しいとも思われていたが、既存ビジネスからの脱却を命題に社長直轄のチームを立ち上げたり、従来の金融機関のあるべき人材とは異なるいわゆる“尖った人材”を中心においたりと、これまでと異なる協業先や外部委託先との関係を通じて、本格的な事業に育てている。

DX人材が周囲を巻き込みながら企画を進めた結果、考案したビジネスモデルの収益性と先見性を評価され、事業化の検討が本格的に始まることはあるが、この成功の所以は何であっただろうか?社内に偶然にも起業家がいたのか?何の掛け合わせによりビジネスアイデアが発掘されたのか?企業における変革が起きたあと、その実績に称賛の声があがるものの、一部の優れた人材による成果とされて、そこに至る過程はブラックボックス化され語られないケースが多い。

変革のイネーブラーモデル

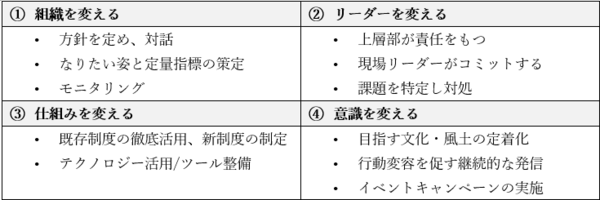

しかし、変革を起こす要素(イネーブラー)はある程度まで要素分解・型化できる。実際には成功の要素ではなく、多くの失敗を踏まえて失敗の要素を経験値にしていくことになる。アクセンチュアがお客さまに提供している「改革のフレームワーク」もそれらのスキームの一つである。

①組織を変える…まず組織のトップが方向性を定めてメッセージを発信する。なりたい姿を設定し、社員に提示してコミュニケーションを図っていく。重要なのは一発限りの伝達に終始せず、何を指標として見ていくかを確定させ、それをもとに継続的にモニタリングしていくことだ。

②リーダーを変える…その上でまずはリーダー陣を巻き込んでいく。現場クラスのリーダーたちが責任をもって改革に取り組むよう、コミットメントを引き出していく。現場で起きている課題を特定し、解決するところまでリーダーに任せる事で改革の機運が高まってくる。

③仕組みを変える…仕組みがないと人は動かないが、仕組み先行となることにも注意が必要だ。方向性があったうえで、旧来の制度やルールが、変わることへのしがらみとなっているなら、それを撤廃(もしくは新たに人を動かすルールを新設)し、必要なプラットフォームやツールを活用できる状態にすることだ。

④意識を変える…これが最も難易度が高いが、現場が自発的に動くようになるために必要なパートだ。人はすぐには変われないため、継続的なキャンペーンや啓発活動を通じて行動変容を促す必要がある。

DXによる変革に成功した事例は、これらの要素を満たしている。まず、経営層の強いコミットだ。社長自ら毎日のように事業企画部へ足を運び、企画の芽の段階からディスカッションを重ねている。トップ以外の役員も熱心であった。「カネや失敗のリスクは気にしなくて良い」「最後は会社が責任を取るから、思い切った案が欲しい」-現場のリーダーたちも、大胆な着想・発言を見せるようになった。無意識に営業時代のしきたりに捉われていたベテランも、周囲の言動により感化されて、新たなビジネスモデルの発想へたどり着いている。

こうした部門は、現場部門とは異なる配分で予算が割り当てられ、決裁フローも簡便化されており、必要な投資は惜しまず迅速に行われる仕組みになっている。同時に、個人に対して「新ビジネスを生む」ことへのコミットは強く要求され、一人ひとりに短期間で確実に結果を出すようミッションが課せられている。

「変革しようと思えばできる環境」「変革すべき、したいという強い意識」これらが掛け合わさり、諸々の難所を乗り越え事業化に至っているのである。

一を百にする難しさ

変革に成功して新たな業態に参入した会社であっても、変革を維持・継続して既存ビジネス以上に成長させることは難しい。競合を上回るサービス品質やコスト構造を追求する必要があるからだ。少数精鋭の立ち上げメンバーは、顧客先や協業先に日々足を運び、夜な夜な自社事業のあり方を討議し尽くすことで、収益基盤の確立や売上を伸ばすことを目指していくが、規模の面では予定よりも成果が出ていないケースが多く見られる。

例えば、ある企業の経営会議ではこのようなお題が挙がっている。「DXが進まない」「新たなビジネスが生まれない」-せっかく生まれた新規サービスを伸ばすことなく、堅調な既存事業にまぎれ、いつしか変革自体も薄まっていってしまうのである。

事業企画の中枢に中途入社のBさんが配属された。同業他社の企画部門からのヘッドハントだ。「新規事業開発」への夢とやりがいを胸に着任した期待のリーダーだったが、どうにも振るわない。声をかけると、こんな悩みが返ってきた。「何だか動きづらいんですよね。経営企画部門からの指示や制約は多いし…。変革のアイデア自体はいくつかあるものの、忙しい現場からは『巻き込んでくれるな』とばかりの反発を感じますよ。そもそも、うちのビジネスって順調といえば順調ですよね。これ以上新たな企画を行う必要があるんでしょうか?」

立ち上げ当初は「変わらなくては」「新たなものを開発しなくては」と必死であった組織も、気づけば安定の波に乗り、「現状維持で精一杯」「必ずしも変わる必要がない」風潮が蔓延してしまう。事業が成長すればするほど、その規模は大きく重厚になり、容易に舵を切れなくなってくる。こうなってしまうと、前項の変革モデル(④意識を変える)を駆使した所で、巨大な躯体はびくともしない。

実際、大規模な金融機関においてはこうした悩みが後を絶たない。変革、と突然言われても、これまで長きにわたり既存事業を営んできた歴史がある。既存事業を支えてきた多くの社員たちがいる(往々にして彼らは“シニア層”に足を踏み入れており、発言権を強く持っている。また、既存事業をベースにした報酬・処遇を得ていることから、変化への抵抗がさらに大きい)。

スーパータンカーとスピードボート

では巨大な組織を変えるにはどうすべきか?私たちはよく、「スーパータンカーとスピードボート」を例に挙げる。「スーパータンカー」は文字通り、巨大な船体をイメージいただきたい。前項と通り、「舵を切っても容易に動かない」ほどに安定し、固定化された組織を比喩するものだ。

「スーパータンカー」ごと変えようとする場合、既存組織を母体に全社一括で変更を進めることになる。強力なメッセージとガバナンス、強制力をもって突破する方法だ。しかしこのやり方は難所やリスクが大きい。無理なルール変更や人材の獲得・育成のみが先行するも、現業の実態と乖離してしまうことがある。また変化に順応できない人材や組織が変革を妨げるケースもある。

「スピードボート」は本体から独立した小柄な船体のイメージだ。独立した組織を立ち上げ、本体とは異なる仕組みやプロセスで運用することで、機動力を維持する。社長直轄で立ち上げた事業企画部、独立したデジタル子会社はスピードボートに近い事例だ。しかしこちらも難所がある。ボートが切り離されたまま乖離し、全社に浸透しないまま仕組みが形骸化したり、切り離されたボートもまた徐々にタンカー化してしまったりといったようなことだ。

そして、「スーパータンカーとスピードボート」に加え、「ハイブリッド」型で移行することも選択肢のひとつになっている。これは独立した組織を立ち上げ、徐々に業務・人材をシフトする方法だ。現業と並行しつつ、徐々に新たな仕組にシフトするため、変革リスクを低減できるのがメリットであり、国内金融機関における先行事例も多いため、実効性の高い方法と言えるだろう。BPO等外部リソースの活用により古い業務、古いITを切り離しながら要員シフトをしようとしている。企業内で吸収しきれない場合は、外部に業務や人を出してポートフォリオチェンジをするようなやり方だ(見た目上、進捗がわかりづらいことがデメリットではある)。

変革したい vs 守りたい、のせめぎ合い

この「ハイブリッド型」での移行も易しいものではない。レガシーとなった業務と人を切り離すことで、日本の人事慣行である終身雇用やジェネラリスト主体の人材の行き場が見つけづらくなる。変革や経営の方針にかかわらず、旧来の組織に新入社員が配置され続けることで、シフトが阻害されてしまうこともあるだろう。また、旧来の運用でもレガシーではなく他社との差別化となる領域もあり、「タンカーを切り離す」ことがすべてではない。何を残し、何を切り出すのか、自社の事業の強みと将来性をトップダウンで決定することが重要なのである。

しかしトップダウンでの意思決定が事業企画、DX企画、人事部の間で整合性をとらずに、DX人材の育成プログラムを打ち出しても、個人のモチベーションの低下や参加者の離脱が起きる。現場で人を育ててもらおうとしても、現場人事や上司の多忙を理由に撥ねつけられてしまう。ビジネスコンクールのような隔離された場ではアイデアが生まれるが、既存組織に戻った瞬間、いつものルール遵守と定常運営に終始し、変革が続かない。

問題は移行の仕方ではなく人的資本の捉え方にある。トップダウンで方向性を決定したら、人材の育成や活用は内部の個人一人ひとりにアプローチすべきだ。前稿でも述べたようにトップダウンではなく、人材起因でビジネスを生み出すことを考える必要がある。

旧来、人を育てる・物事を変えるという行為は、組織による指示・施策の打ち出しによってトップダウン的に行われてきた。しかし、世代交代・人材難に伴い、個人は組織の中で管理される存在ではなく、活躍したい組織を選び、個人の主体的な意思でパフォーマンス発揮した結果が組織に還元される、まさに「人的資本経営」を原則とした時代が到来している。こうした「個」が強い時代において、強制的にタンカーを引っ張るだけでは、従業員はついてこない。

「個人の成長が事業を変える」方程式

最近の企業は規模が大きくなり、人事システムが整備された結果、人事が人材を知らないことが起きている。以前なら入社年から家族構成、赴任地まで詳しく知っていたのがデータをみるようになった結果、各社員がどんな仕事をできるのか語れなくなっている。「人的資本経営」の時代においては、各事業においてどのような人材が何名必要か?を人事部が一番把握していて、経営層に提言できなくてはならない。そのために徹底的な人材のデータ化、活用モデルの形式化、見直し・改訂のサイクル化が必要だ。「人材」は定性的なリソースであり、データとしての管理が難しいと思われがちだ。しかし、かつてのブラック・ショールズ理論(※)が、従前は予測不可能とされていた金融市場のデータ化・コンピューティング化の契機となったように、「人材」をビジネス変革の原資として捉える方程式があるはずだ、と私たちは信じている。

個人のポテンシャルやアスピレーションが環境の中で発掘され、企業やHRが用意した環境や制度と掛け合わせながらビジネスとしての成長に昇華されていくような世界観、これを前提とした「個人の成長がビジネス成長を生む」論理を、私たちは以下のように定式化している。

数式の構成要素は以下の通りである。

①ビジネス成長に向けた個人のアスピレーション(志)と会社のパーパスの合致

②個人のスキルや特性と、仕事・チームの合致性、そのための人材活用の仕組み(育成・配置・評価などのタレントマネジメント)

③適切なストレッチの中で仕事を繰り返して個人が成長

④個人の成長をダイレクトにビジネスに生かし、ビジネスの成長を個人に還元することで何倍もの育成効果を生むこともあれば、阻害となる仕組みは成長効果を減衰してしまうこともある

変革を生みやすい組織 ~X社の事例

グローバル企業の先端事例を見てみよう。業界を先駆けたソリューションやビジネスモデルを生み出し続けている企業では、前述の“変革のイネーブラーモデルを駆使した継続的な改革(社内の”働き方改革“のような事案はもちろん、変革スキームそのものをサービスとしてクライアントに提供している)、“ハイブリッド型”での移行(冒頭で述べた通り、デジタル先鋭組織を切り出してDXを進めつつ、徐々にデジタルを前者に浸透させる)だけでなく、前項の方程式に則った事業運営までが体現されている。方程式の中身は以下の通りだ。

①個人のスキル・アスピレーション(志)…採用は現場が責任を持って行う。面接は応募者のニーズを見出し、惹きつけるマーケティングの場と位置づけ、候補者を「ふるい落とす」のではなく、会社の価値観に合う人材を見極めている。

②人材活用の仕組み化…現場で育成・配置を決定している。キャリア成長に必要なアサイン先を自ら選択し、ストレッチした役割を付与されることで、ケイパビリティに合わせたチャレンジができるようになっている。また、③プロジェクトベースでの仕事により、短いスプリントで経験をアップデートできる。複数のスーパーバイザーや評価者によるタイムリーなフィードバックループを回すことで、クイックに成長できる仕組みになっている。

④ビジネス成長との紐付け…フェアな評価と成果、報酬とのクリアな連動がポイントだ。多様性・他者の才能を尊重し、互いに化学反応を起こすために協業する文化になっている。個人ごとのパフォーマンスを指標で可視化することで、個人の成長がダイレクトに組織成長に結びつく実感が得られている。

実際、この企業ではビジネスへの使命感や志を持った社員が集まり、切磋琢磨しながらより新しく優れた仕事を追求し続けている。その成果は透明性高く評価され、“個人の成長そのものがビジネス変革を生んでいる”好循環を実現し、会社全体が“DX組織”たり得ているのだ。

いかがだったであろうか。変革を生む組織づくりの肝は、(前回までで解説してきた)人材育成の下地をつくった上で、人的資本を解像度高く捉え、活用・変えていくための枠組みを用意していくことだ。今日、DXを模索されている皆さまはぜひ、本シリーズを一つの参考に、自組織がいずれのフェーズで立ち止まっているのか、課題は何であるのかを見出していただきたい。そして“DX人材育成”の成功はもちろんのこと、その先にある“DXが当たり前の世界”へ、いち早く到達いただくことをお祈りしている。

(※)ブラック・ショールズ理論…1970年代初め、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズとの共同研究により完成された「リスクを抑える金融派生商品の価格を見通す数式」。オプションの価格付け問題についての研究の一環として発表されたことを発端に、現代金融工学の先がけとなった