物流の「2024年問題」とは何か

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)に対し、2022年12月23日に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)が発令され、本年4月1日から適用される。適用日以降、特別条項付き36協定を締結する場合の自動車運転者の年間時間外労働の上限が、960時間までに規制される。

本件告示の適用に伴う労働時間短縮がもたらす影響が、いわゆる2024年問題であり、関係する報道が連日のようにみられる。報じられる中身は、ⓐ(大部分が「働き方改革関連法により」等のごく大まかな解説にとどまる)適用の背景、ⓑ「適用後は現行同様の物流サービスが維持できなくなる見込み」などの悲観的な見通し、が大宗を占める。

言い換えれば、適用に伴う派生的な影響を見通した解説は、ごくわずかだ。よって本稿では、これらを補うべくごく簡単な考察・解説を行いたい。

物流サービスは、「運ぶ量に対し運び手が不足する」ことで行き詰まる。それゆえに、その実情や水準を推察したい。

物流の単位「トン」と「トンキロ」の違いから見えること

|

|

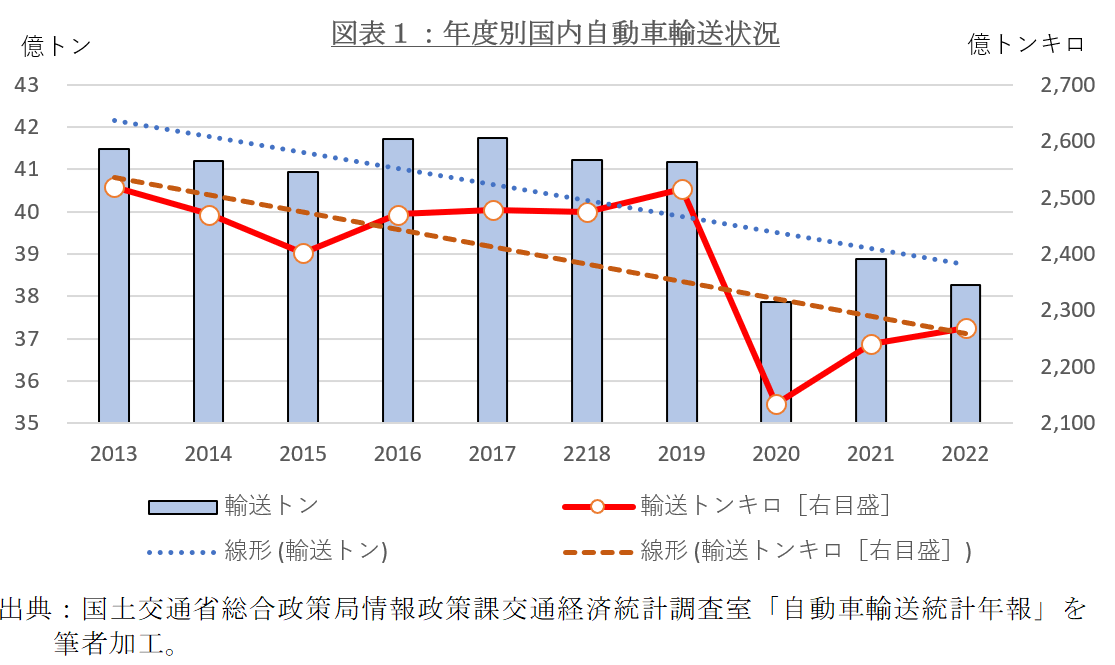

自動車輸送は、国内貨物輸送量の総重量のおよそ9割を占める物流の大動脈だ。確認可能な直近10年の輸送状況を遡った動向では、「横ばい傾向の後、新型コロナ以降に縮小」の傾向が認められる[図表1/棒グラフ部分]。もう一つの切り口が、配送距離を含めた動向で、「1,000㎏(1㌧)を1,000m(1㌖)運んだ数値」を1トンキロと呼ぶ。重量同様に、10年の動きを折れ線グラフで表示した。

2013年度比の2022年度実績では、重量(トン)が約92.24%、距離を含めた配送実績(トンキロ)が90.09%に縮小している。2021年度から2022年度にかけても、棒グラフは縮小した一方で、折れ線グラフは上昇している。つまるところ、荷物の量は減ったり軽くなったりした一方で、目的地までの配送距離は荷物の減少分ほどは縮まっていない。高齢化の進行により、食料品・日用品の自宅配送需要などが増加し、新型コロナの感染拡大がそれをさらに後押しした一面も認められよう。

土木・建築が不振の一方、日用品は堅調

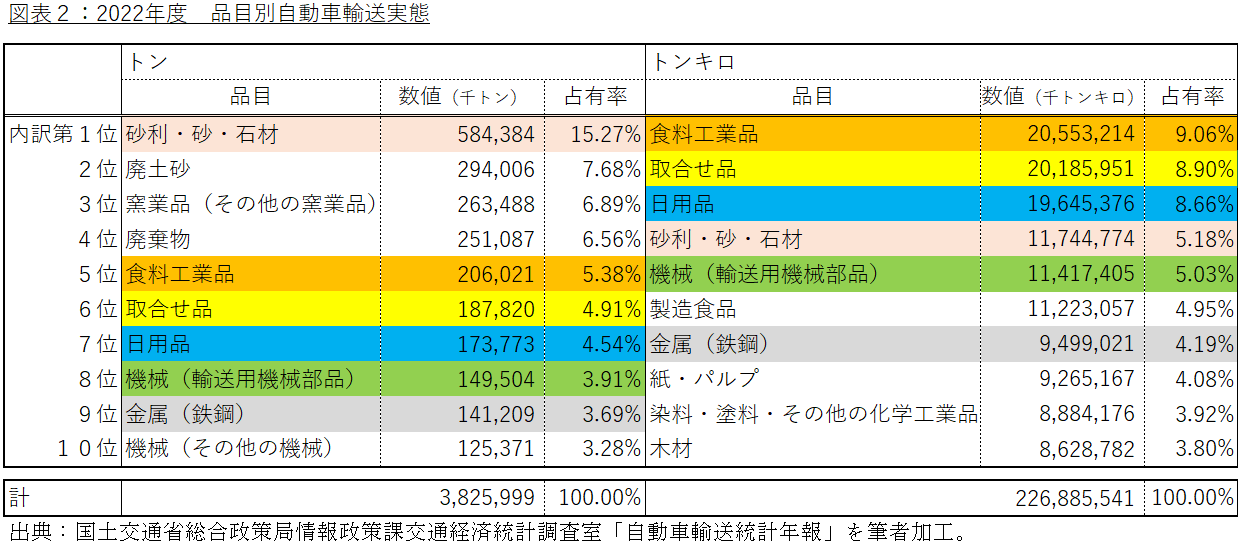

次に、「実際のところ何が多く運ばれているのか」を掘り下げてみたい[図表2]。

|

|

左側に示したトンベースの第3位の「その他の窯業品」は、セメント製品・コンクリート製品・煉瓦・ガラス製品・陶器などが該当する。有り体に言えば、第1位から第3位まではいずれも土木・建築関係の物流品目であり、これだけで全体の3割弱に達する。配送車両には、ダンプカーやミキサー車などが使用される。

第5位の「食料工業品」は飲料と調味料・澱粉・酵母・動物性製造食品など食品の原材料となるような製造品や煙草、第6位の「取合せ品」は、個人を含む宅配便などが該当する。第5位には衛生管理、第6位にはこわれもの対応などが求められ、第1位~4位までの品目とは大分類が異なる。これだけでも、混載による物流効率の改善が難解なことが連想可能だ。

土木・建築関係の物流は、工事の件数により左右される。建設投資は84兆円に達した1992年以降、減少傾向が続き、2010年に41.9兆円まで落ち込んだ後は、東日本大震災の復興対応などで回復基調にある。その一方で、民間部門の比率が64.7%とほぼ三分の二を占めるため、人口減少に伴う新設住宅着工の減少の影響は大きい。よって、近未来に土木・建築関係の積載物が何倍にも増える事態は見込めない。

右側に示したトンキロベースについて、トンベースとの重複品目に同色を塗布した。順位が入れ替わって「砂利・砂・石材」以外の土木・建築関係が第11位以下に下降した形だ。第1位から第3位までを相対的に軽量な品目が占め、これらの配送距離が長いことがうかがえる。

運転者1人当たり労働時間は約15%の短縮が必要

次に、運転者に着目したい。道路貨物運送業の所定内労働時間は一年当り1,750時間であり、適用日以降の上限となる960時間を加えると、2,710時間となる。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、2022年の大型トラックの年間労働時間が2,568時間、中小型トラックが2,520時間となっている。いずれも2,710時間以内であり、それであれば問題なく映ったため、何が問題となっているのかを複数の関係者に取材した。

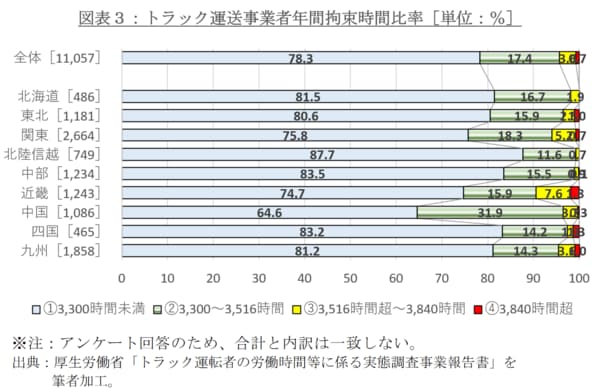

有識者から聴かれた声は、「賃金構造基本統計調査の数字は実態と乖離(かいり)している」「ごくわずかな大手の実態ではないか」など、いずれも結果に否定的なものばかりであった。そうした中に「実態調査報告書の方が実情に近い」と解説もなされたため、3,300時間を基準とする当該報告書のデータを活用したい[図表3]。

結果は、3,300時間超が2割以上に達し、地域別では中国・近畿・関東に全体平均以上の長さがうかがえた。

その上で、全体(平均)について、①3,300時間の超過時間である590時間の半分を78.3%、②3,300~3,516時間についてはその中間の3,408時間の超過時間である698時間を17.4%、③3,516~3,840時間についても②同様に968時間を3.6%、④3,840時間超についてはその超過時間である1,130時間を0.7%、として積を加算したところ、合計で395.20時間となった。大まかに試算した運転者一人当たりの超過時間に他らならず、各自に約15%の労働時間の短縮が求められることとなる。

運ぶ荷物が減っているのに、運送事業者数は増加

|

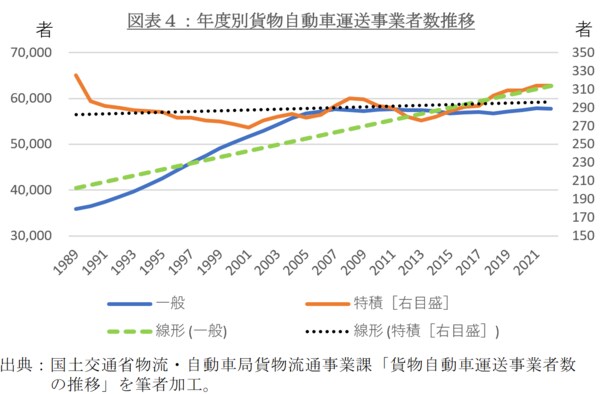

短縮分を担う人員が採用できればこの分を補えるが、運転業務の有効求人倍率は全職業平均の約2倍だ。時間外勤務が長期化する背景には運転者の人手不足があり、人手が集まらない背景には、労働単価の低さがある。労働単価の低さの背景には過当競争があり、過当競争の背景には1990年12月の物流二法(貨物自動車運送事業法・貨物運送取扱事業法)の施行と、2003年4月の当該二法の改正がある。

当該二法が施行される前年の1989年からの事業者数推移では、大手宅配事業者などを含む特積事業者がほぼ横ばいな一方、2021年度の一般貨物自動車運送事業者数が最多、2022年度が次点となっている[図表4]。有り体に言えば、2年前から2024年問題が指摘されてきた中でも多くの新規届出がなされた結果、事業者数は過去最高水準にあり、値下げ競争の中で、荷主に対する価格転嫁交渉を難化させている。単価が上がらず売上が伸びないため人件費率を高められず、労働者側が手取りを増やすため時間外勤務が長期化させる悪循環だ。

こうした環境下ゆえ、適用後に、実態から離れた時間外勤務の申請・承認を推奨・強要する動きが見込まれる。しかしながら、車両に装着した運行記録計(タコグラフ)・ドライブレコーダー・GPSなどから実態が解析されるだけでなく、違反や事故などを引き起こせば路上の防犯カメラも活用される。法律事務所のHPなどには、自動車運転労働者から時間外勤務を認められなかったことを相談され、解決を図った旨の対応事例などが数多くみられる。

トラックを使用した自動車運送事業の行政処分は、2023年1~11月だけで807件に達する。社会的な注目を集める適用事象ゆえ、適用後にはアピールも兼ねた運輸安全調査官による実態解明のための立入調査が(ある程度の規模で)実施されることも想像に難くない。それゆえに、不正な取扱いでしのぐ対応は難しく、正常に収束するのは時間の問題だ。

荷物が減少している一方で、事業者数が増加していれば、生き残れなくなる事業者がおのずと現れる。自動車運送業の経営指標と保有車両規模には強い相関が認められ、小規模ほど営業損益は厳しい。従って適用後には、競争力を欠く事業者が相当数淘汰されることになるだろう。つまるところ、運輸セクターに属する中小規模の事業者に、相当数の倒産・廃業・事業休止・再編などがもたらされるだろう。

物流の変調でしわ寄せが来るセクターは

運転者の労働時間短縮には、㋐走行・待機・積載・荷下し工程ごとなどの効率化・時間短縮、のほか、㋑一度に運ぶ積載量の増加、も有効となる。前者㋐については、積載・荷下し場所が減ればそれだけ作業が効率化できる。既にヤマト運輸などが宅配営業所(集配所)の集約などを発表しているが、同様の動きが大手から中堅規模の事業者にももたらされることが想像に難くない。よって、集配所などに事業所や駐車場を賃貸している不動産セクターにとって、逆風となろう。

後者㋑については、車両の大型化を見込む。それに伴って、大型車を含む普通貨物車が選択され、小型貨物車が嫌気される事態を予測する。車両が大型化すればその分だけ道路が損傷する。一例では、トレーラーなど20㌧車の軸重は普通車の約20倍だが、舗装にもたらす負荷(ダメージ)は約16万倍に達する。よって砂利の採石場などを保有する一方で、財政状況が逼迫している市町村など公共セクターにとって、整備負担要因となることとなろう。

先に挙げた物流二法は新規参入のハードルを引き下げたが、それでも、事業者として届け出るには最低車両台数5台などの条件が残されている。それを満たさない“一人親方”ほか自動車輸送事業者は、“白ナンバー”のトラックなどを活用し、主に庸車形態で事業者からの業務を受託(下請け)している。個人請負型就業者すなわち個人事業主も多い。インターネット上などでは、こうした白ナンバーの庸車などが今回の適用対象外となり、配送の受け皿となる旨の誤った解説も多い。結論から言えば、ナンバーの色を問わず今回の規制は適用され、庸車形態の受託先が法令に違反すれば委託元が罰せられる。

事業者の淘汰は、こうした業務委託先にも漏れなく影響を与える。主な資産はトラックなどのため、倒産・廃業・事業休止に伴って流通市場に車両が流れてくることになろう。

2022年度末に貨物自動車運送事業者が保有するトラックは全国で145万6,186台であり、既に台数は高止まりしている。中古市場に車両が多数流入して在庫がだぶつけば価格が低下し、動産担保で徴求していた車両の価格にも影響を与えることになろう。もちろん、トラック整備・修理事業者や中古トラック販売業などにとっても逆風となる。

時間外労働が短縮すれば、運転間隔を空けるため利用していた飲食店や休憩施設に立ち寄る機会も減少する。車両が大型化すれば、以前は停められた駐車場などに入れない事態ももたらされよう。結果として飲食店・休憩施設なども選別の憂き目に遭い、最終的に廃業などに至れば、業務用プロパンガス事業者などが取引先を失うこととなろう。