動画(約23分)

今回のポイント

連載の第1回目となる今回は、国内における事業承継の現状ついて、中小企業庁のデータをもとに解説します。日本企業の多くは中小企業ですが、その事業承継問題が深刻化しています。後継者がいないと廃業が増加し、技術や雇用が失われ、国力低下につながります。そのため、中小企業庁は中小企業の永続的な存続を目指し、M&Aも含めた事業承継問題に注力しています。

現在、経営者の高齢化が進み、後継者不在が廃業の大きな原因の一つとなっています。後継者選定にあたっては、①後継者が見つからない、または選定が遅れている②後継者が経営に必要なスキルや経験を持っていない、という2つの課題があります。この課題を解決するためには、経営者の早期発見と育成に取り組む必要があります。

事業承継後の経営者の年齢が若いほど、事業再構築に取り組む傾向が強く、事業成長が期待できます。そのため、後継者を育成し、早期に事業承継を行うことが、企業の存続と成長には重要です。

スクリプト

事業承継について、中小企業庁がホームページ上で公表しているデータを使いながら2回に分けて解説します。

経済産業省の中にある中小企業庁は、中小企業が永続的に続いていくことを一つのミッションとして掲げています。日本は中小企業がほとんどですが、この中小企業が永続的に続いていく、つまり廃業しないことが大事だと中小企業庁は考えています。日本の企業は高度成長時代から出来上がってきたという背景もあり、社歴が長い会社も多いです。その中小企業についての問題がかなり顕在化してきたということで、中小企業庁が問題視していることを取り上げていきます。

改めて、事業承継とは何でしょうか。資料の通り、事業承継とは「企業の熱い想いや技術を次の世代へつなぐこと」です。日本企業のうち99%は中小企業で、上場会社は1%ほどしかありません。ほとんどが中小企業ということになりますが、今、中小企業の後継者不在という問題が如実に出てきています。継ぐ人がいなければ潰すしかないですから、廃業が増えることになります。

中小企業は、これまで継ぐ人がいない場合ほとんどが廃業になっていましたが、廃業するとそこで働いている人の雇用がなくなってしまいます。また、特に製造業では、中小企業が持っている技術もなくなってしまうので、国力が下がることにもつながります。これは日本にとっても良くないことなので、後継者が不在であれば後継者を確保できるような取り組みをすべきだと国は考えています。

しかし、後継者の定義が難しいのです。親族の中に後継者がいる会社もあれば、いない会社もあるでしょう。また、お子さんがいたとしても、継がない場合もあると思います。おそらく最近ですと、後者が非常に多いような気がします。

最近は、特に若い世代でベンチャー企業を立ち上げるという文化が少しずつ根付いてきていて、中小企業庁でも起業を後押ししていこうという流れがあります。ただ、会社を作っていくとなると、引き継ぐことも同時にやっていかないと先程の問題解決はできないですから、そうすると後継者は社外でもいいのではないかという考え方も出てきます。

社外とは何かというと、会社を売るということです。最近よく聞くM&Aで、会社を外の人に継いでもらうということです。自分が持っている株を売って外の人に会社経営をしてもらうということも、一つの事業承継だという考え方があるわけです。

つまり、中小企業庁は、親族が継ぐものも外の人が継ぐものも含めて事業承継と考えています。マクロで見ると継いでくれることが大切ですので、親族内の事業承継、親族外のM&Aという形で捉えているのが中小企業庁ということです。

データでみる事業承継

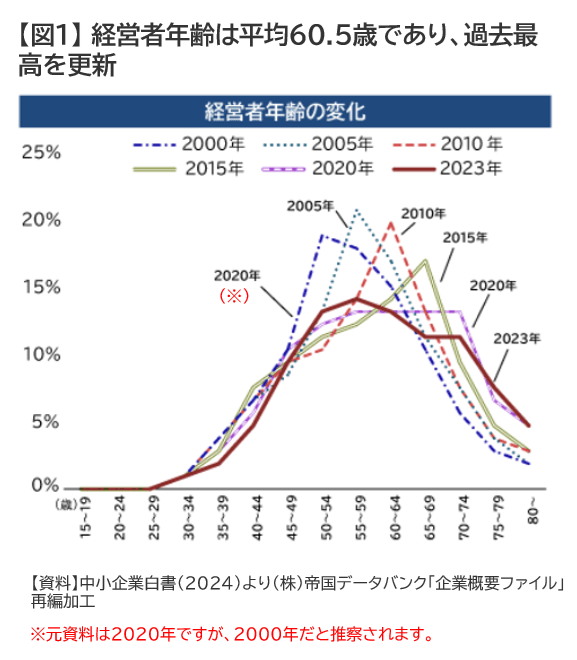

今、中小企業経営者の高齢化が進んでいます。おそらく60代よりも70代の経営者の方が多いでしょう。経営者が70代だった場合、お子さんは40代、50代になると思います。お子さんは、社内で働いていることもあれば、外で働いていることも多いでしょう。外で働いていれば、誰が継ぐのかという話になりますし、社内にいたとしても、おそらく経営者の方がやめないです。

経営者は、引退すると自分の立ち位置が確保できなくなってくるので、なかなかやめられないということがあります。お子さんが社内にいて、例えば役員だったとしても、まだまだ立派になっていないという理由で、なかなかやめない。亡くなるまで社長を続ける方が非常に多いのが日本なのです。

経営者がどんどん高齢化して、亡くなるまで社長を続けていると、子どもが引き継いだときにはその子どもも60代くらいになっています。60代で社長になったら、あと何年社長をやるのかという話にもなりかねませんので、早くやめて早くバトンタッチをしないと意味がありません。

では、どうしたら世代交代できるのか、どうしたら(M&Aの対象として)売り物になるのか、という視点が必要になってきます。

後継者の早期発見と育成

世代交代のためには後継者の早期発見と育成が必要ですが、実際にはこれができていません。お子さんを後継者にするとして、お子さんに同じ能力があるとは限らないので、後継者育成をしなければいけません。(社長の素質には)先天的な能力というのも若干入ってしまいますが、後天的な能力として育成をしていくこともできると思います。しっかり後継者育成をしていくこと、これが経営課題です。

課題:

・後継者が見つからない、または選定が遅れている。

・後継者が経営に必要なスキルや経験を持っていない。

「後継者が見つからない、または選定が遅れている」という1つ目の課題ですが、後継者はお子さんかもしれないし、場合によっては社内の人間かもしれません。社内で優秀な人材を次の社長に見据えるということも実際にあります。

お子さんを後継者にする場合、「後継者が経営に必要なスキルや経験を持っていない」という2つ目の課題が出てきます。経営に必要なスキルや経験を持っていないなら、おそらく今後とても大切になる視点が後継者育成です。後継者が育成できないと、社長が辞められません。自分が辞めて後継者が全然できなかったら、また戻ってこなければいけなくなりますし、いつまで社長をやるのだという話にもなりますので、後継者育成は一つの課題と言えます。

後継者育成は人によって全部違ってきますので、機械的にできないことから非常に難しいと思います。後継者育成は、間違いなく今後の経営課題になりますし、後継者育成についてのサービスを提供するコンサル会社も多くなってくると思います。まずは、後継者育成が大切だということを課題に持っていただければと思います。

経営者の高齢化

図1の通り、経営者の高齢化が進んでいます。平均は60.5歳となっていますが、高齢の方の割合が高く、グラフの山が年々右側にずれています。後継者がいなければ経営者はやめられないので、この高齢化はまだまだ進むと思います。

経営者の方はとても責任感が強いので、雇用を守らなければいけないという認識がとても強いです。雇用を守るというのは、従業員の家族を守るということと同じなので、辞められないと考える経営者は多いです。儲かっていないのに、自分の私財を継ぎ込んで赤字でも会社を続ける会社も非常に多いです。

儲かっていないというのは、旧態依然の経営をしているからという側面も当然あるでしょうし、硬直的になりすぎて違うところに販路を持っていけないとか、技術はあるのに売り切れないという会社が非常に多いです。ですが、今は様々なツールが出てきていますし、マーケティングをうまくやればできることはたくさんあるので、テコ入れをしたら企業再生というのは結構うまくいくこともあります。埋もれているダイヤの原石のような会社はたくさんありますが、そこに手をつけられるかどうかというのが問題です。経営者が変わることで、事業再構築という形でうまくいく会社も実際にあります。

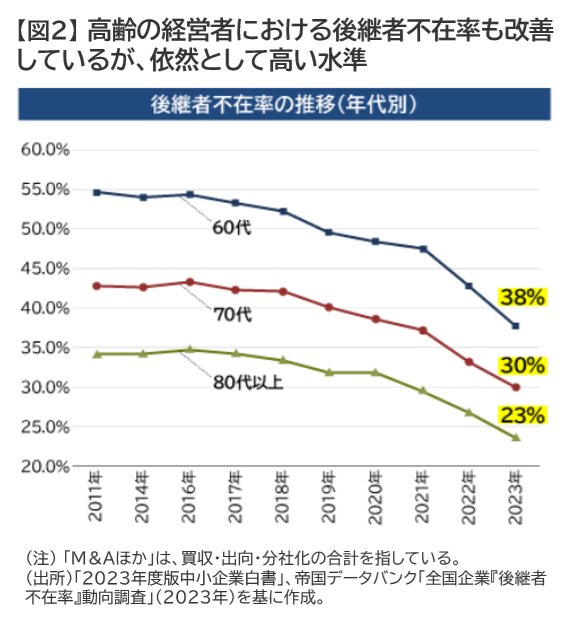

図2をご覧いただくと、高齢の経営者における後継者不在率は改善しています。つまり引き受け手がいるということですが、それでもまだ高い水準だということです。

例えば80代の後継者不在率は23%なので、多くの企業では後継者がいるということですが、逆に言えば23%は潰れるということです。ですので、後継者不在は国としても当事者にとってもかなり大変な問題といえます。

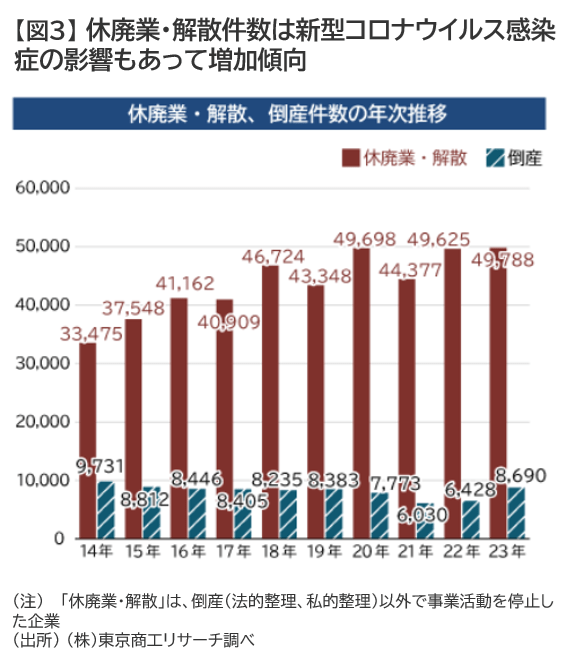

後継者不在と廃業

図3をご覧いただくと、休廃業・解散件数は増加傾向にあります。これは、新型コロナの影響もあります。コロナ融資の返済が始まり、返済できないところが倒産するということが非常に多く出てきていると思います。ではコロナがなければこれほど多くなかったのかというと、資金繰りは苦しいですから、関係なく倒産はするでしょう。コロナの時には、非常に有利なコロナ融資がありましたが、コロナ融資だとしても借りたら返さなければいけません。返すためにはどうしたらいいかというと、儲けないといけないのです。

では、儲けるためにはどうしたらいいでしょうか。今まで通りで大丈夫なのでしょうか。そうはいかないと思います。ビジネスモデルも当然変えていかなければいけないでしょう。

収録を行なっている2025年1月現在、トランプ氏がアメリカ大統領になったということで、孫氏が多額の投資をしています。その分野が絶対に跳ねると思っているから投資しているわけですので、おそらく生成AIを使ったいろんなものがこれから出てくると思います。異常に速いスピードで、どんどん世の中が変わっていくということですね。5年前、10年前では全く想像できなかった世界が今すでにありますので、それに置いていかれれば、おそらく廃業はどんどん増えていくことになるでしょう。

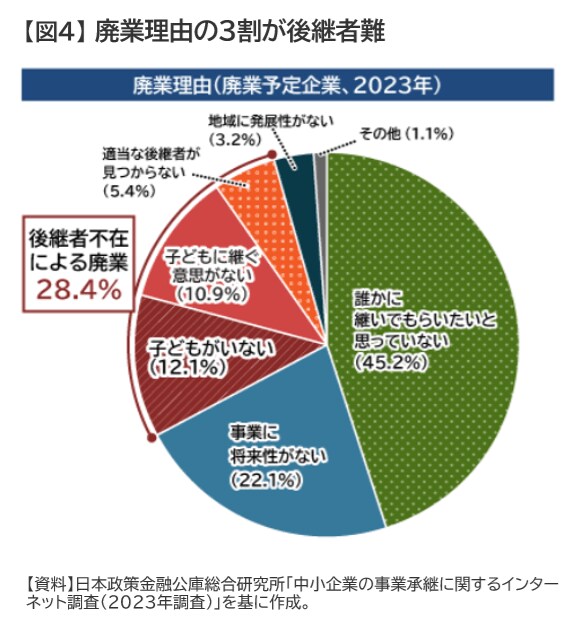

図4をご覧いただくと、廃業理由の3割が後継者難となっています。後継者不在の廃業、つまり子どもがいない、継ぐ意思がない、適当な後継者が見つからない、ということです。継ぐ人がいなければ、当然潰すしかない、ということになります。

当事者の立場になって考えていただきたいのですが、皆さんが親の事業を継ぎたいかと言ったときに、親の事業のことをよく知らないかもしれません。よく知らない親の事業を継ぎたいかというと難しいかもしれませんし、決算書を見て売上や利益が毎年下がっていたとしたら、それを継ぐのはやはり難しいかもしれません。会社が金融機関からお金を借りていた場合、おそらく社長個人が連帯保証に入っているでしょう。社長になった会社が、例えば1億円銀行からお金借りていたとしたら、その連帯保証に皆さんはが入れますか、そんな覚悟ありますかというと、嫌じゃないですか。そうすると、やはり継げないのです。

また、図4の青い部分は「事業に将来性がない」となっています。先程申し上げた通り、事業に将来性がない、つまり斜陽産業で、どうやって売上を上げていけばいいかわからないという場合も、どうにもならないでしょう。

ただし、ここはビジネスモデルを変換すれば何とかなるかもしれません。時代が変わりすぎているので、そこにどう対応していくのかというのは、皆さんも課題として思っていらっしゃるのではないでしょうか。バンカーの方々も、おそらく今後は事業性評価をきちんとやらなければならなくなってくるでしょう。

事業承継を契機とした成長

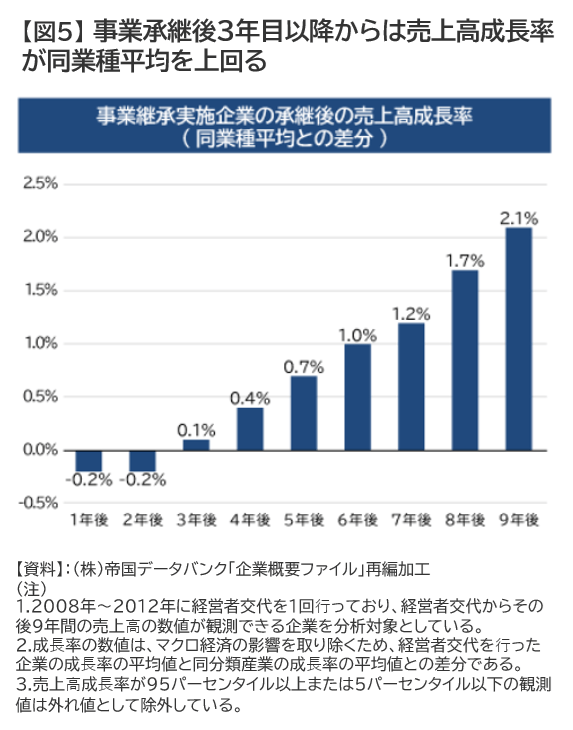

図5をご覧ください。事業承継後3年目以降からは売上成長率が同業平均を上回る、とありますが、3年目以降というところがポイントです。後継者が会社を継ぐと、最初は会社のことがよくわからないですから、1年目、2年目で会社の状況が分かって、3年目くらいになると好転し始めるという、当たり前といえば当たり前のデータだと思います。社内の信任を得るのも大変なので、最初は厳しいところもありますが、3年くらいすると従業員からも取引先からも信任を得られて成長率が上がっていきます。

最初の1,2年が苦しいということですが、この期間を苦しくさせないためには後継者育成が必要です。後継者を育成して、社長交代前から経営に関わらせ、社員の信任も得て、取引先の信任も得るという行動をしておかないと、やはり最初苦しくなると思います。後継者育成は本当に大事ですが、ここをおざなりにしている社長は非常に多いです。いきなり社長を辞めてしまっては従業員にも取引先にも迷惑をかけますから、そういう意味では分かりやすいデータだと思います。

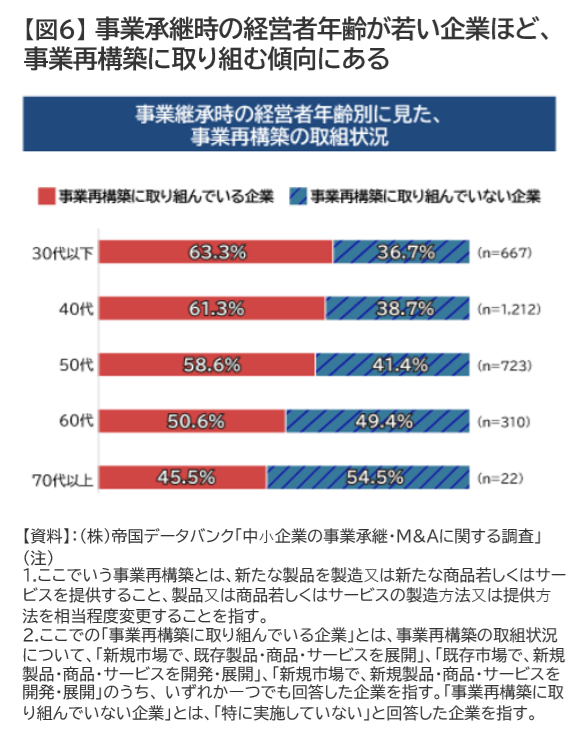

図6をご覧いただくと、事業承継時の経営者年齢が若い企業ほど事業再構築に取り組む傾向にあるということがわかります。継ぐ人が若ければ、今の事業だけではだめだとわかっているので、違う事業をやろうと思えるのでしょう。例えば60代の人が会社を継ぐ場合、経営に燃えているかというと、あまり燃えていないのではないでしょうか。新しいことに取り組む気力はなかなかないのではないかと思います。若ければ若いだけいいということが、如実にデータに出ていると思います。

ここで事業再構築という言葉が出てきましたが、もう馴染み深い言葉になっているのではないでしょうか。コロナの時、事業再構築補助金という補助金が出たと思います。

当時、FC展開するようなものをパッケージで買うのが流行りました。例えばFC展開しているフルーツサンド事業に、全く違う業態の企業が参入して、事業再構築補助金を受け取ったというケースも多かったと思います。しかし、フルーツサンドがずっと続いているかというと、また別の話になります。補助金を受け取ってFCのパッケージを導入しても、そのまま続けていくには努力が必要です。ですが、簡単だからFCをやるという感覚で始めてしまう人がとても多くて、結果的に潰してしまうということが非常に多くあります。

やはり、経営をするからには覚悟を持ってやらなければなりません。簡単なものを持続させるのは非常に大変ですが、これに取り組むには、若い人ほどやりやすいというのはあるかと思います。何が言いたいかというと、早く交代しましょう、早く交代しないと事業承継が進みませんよ、ということです。

今回のまとめ

今回お伝えしたかったのは、早く事業承継しないと会社が潰れてしまうということです。また、中小企業庁のホームページをぜひご覧になっていただきたいと思います。私は中小企業庁のホームページをほぼ毎日見ていますが、M&Aの知識もつけられますし、とてもいいことが書かれています。

他にも経済産業省や金融庁のホームページはほぼ毎日見ていますが、いいデータが掲載されていますので、皆さま方もそういったものを確認していただき、何を問題として考え、それに対してどう取り組むべきかを考えていただくといいと思います。

非常にお困りになっている中小企業経営者は多いですが、共通認識の話題がないと盛り上がらないと思います。社長の苦労がわからなければ、社長の懐に飛び込んでいけないと思いますので。問題の中の一つとして後継者不在というのが非常に多いので、「社長、この会社どうするんですか」というところから、様々な課題の問題解決を皆さま方がサポートしていただけるような形がいいのではないかと思います。

今回は「データで見る事業承継」ということで、当たり前の部分だったかもしれませんが、頭の整理にしていただければと思います。次回は「データで見る事業承継」の続編で、実際の手法や解決策などを見ていきたいと思います。

本連載では、事業承継の全体像、事業承継対策も含めた全体像をお届けしたいと思っていますので、ぜひご視聴いただければ幸いです。