このようなタイトルを掲げると、現場で実務を担う方々からお叱りを受けるかもしれません。大幅に下落したときにはお客さまへの説明の連絡に苦慮されることも多いとは存じます。

今回は、一歩進んだ積極的なアフターフォローについて私見を述べさせていただいております。

説明義務と適合性の原則

アフターフォローの前に説明義務と適合性の原則についてお話しします。証券外務員資格をお持ちの方々には言わずもがな、という内容ですが、一旦は整理としてご一読ください。

そもそも説明義務と適合性の原則は別の概念となります。

- 説明義務

本来、民法では契約自由の原則により当時者間の合意があれば契約は有効というものであり、受注確定後には責任は問われないというものでした。しかし、金融商品取引においては「契約当事者間で著しい情報量の格差、分析能力の格差があり、自己責任を問うためには格差の是正には業務者側に責任がある」という判断が裁判でなされました。

説明義務に注目が集まったのは2000年の金融商品販売法により「説明義務違反による損害賠償責任」が規定されたことにあります。

更に2000年の参議院財政金融委員会で金融商品販売法案の説明で「説明の範囲を元本欠損が生ずる恐れがあることとその要因に限定せず、より広く設定しなければなりません。商品の基本的な仕組みとリスクの程度について説明すべきこととし、融資やデリバティブなどと組み合わせた商品については、その組み合わせ全体の基本的な仕組みとリスクの程度について説明すべき必要がある」と陳述されました。

現状のインデックスファンド偏重の傾向はここに要因があるのかもしれません。

〈補足〉

2025年4月1日に施行された金商法では、「説明義務の適用除外」となるケースとして以下のように定義されております。

- 情報提供のみで顧客が内容を理解したことを適切な方法により確認した場合

- 説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合

- いわゆる上場有価証券等売買等及びプレーンな債券に係る契約締結前の情報の記載事項のウェブ提供が行われた場合

- 適合性の原則

古くから証券業界では自主規制が制定されてきましたが、2006年に証券取引法から移行された金融商品取引法において「金融商品取引業者は、金融商品取引行為について顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘行為を行って投資者の保護にかけること、またかける恐れがあること、がないように業務を行わなければならない」と規定されました。

現在の適合性原則は、①合理的根拠適合性(商品適合性)、②顧客適合性、③量的適合性の3 種類に分けて考えられます。

- 合理的根拠適合性

商品自体に着目するもので、適合する顧客が想定できない商品は販売してはならない

- 顧客適合性

金商法条号に規定する従来の適合性原則のこと

- 量的適合性

過当取引とされていたものを含みその周辺部分を合わせて過大なリスクという観点から適合性原則の一種と位置づけたもの

出所:「適合性原則の3種類」については「説明義務と適合性原則の系譜/桜井健夫」

- 両概念の複合

その後、説明義務と適合性の原則は以下のようにまとめられていきます。

金融商品取引業者は金融商品取引の勧誘について、当該商品の一般的抽象的なリスクのみを考慮するのではなく、具体的な商品特性を踏まえて、顧客の投資経験、商品の知識、投資意向、財産の状態等の諸要素を総合的に考慮する必要がある。

引用されることの多い平成20年の大阪高裁の判例では「証券取引を勧誘するにあたり、投資の適否について的確に判断し、自己責任で取引を行うために必要な情報である等が商品の仕組みや危険性等について当該顧客が理解できる程度の説明を当該顧客の投資経験、知識、理解力等に応じて義務を負うべき。」と判決で述べられました。

現実と照らして

上段の規制は趣旨として異論はなく、そうあるべきと私も思います。しかし、あまりに厳しい内容と言わざるを得ません。

「当該顧客が理解できる程度の説明」といっても理解できているかどうかの客観的判断が困難です。

「諸要素を総合的に考慮する必要」といってもKnow Your Customerのことでしょうが、どこまで確認できるのでしょうか。それ以前に顧客が正確な情報を開示してくれるとは限りません。

そこで説明義務については、より分かりやすい比較可能な情報提供ということで「重要情報シート」が追加されました。しかし、これも投信会社によって書き方、内容の濃淡があり、決定的なものとは言えません。

適合性の原則については、一律の設問で証跡を取るヒアリングシートのような形にならざるを得ないのが現状でしょう。

本題のアフターフォロー

アフターフォローはそもそも必要なのか。説明義務を果たして適合性の原則に従って販売した以上、下落等のリスクは承諾済み「と考えることもできるでしょう。

しかしながら、前段の「現状と照らして」を考慮すると、自己責任を完全に担保できるとも思えません。顧客との信任関係を維持するためにも必要に応じて積極的なアフターフォローは必要ではないでしょうか。

さらに金融庁からも2025年4月に「安定的な資産形成に向けた顧客対応に関する要請」と題して下記が要請として出されています。

- 情報発信・積極的なアプローチ

相場急変時には、顧客の不安に寄り添った上で、投資判断に必要な情報を適時に伝えるとともに、特に、長期・積立・分散投資の意義について伝え、冷静な判断を促すこと。

- 相談態勢の整備

顧客に関する情報も踏まえたうえで、顧客の属性や投資の状況等に応じて、顧客からの連絡を待つことなく、金融機関が自ら電話やメール送付を行い、顧客の不安に対し、相談の受付や相談窓口を案内するなど、積極的な対応を行うこと。

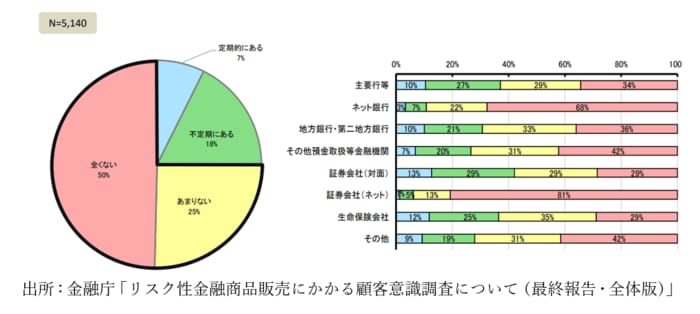

しかし、問題が一つあります。アフターフォローの原資をどうするかです。投信の場合、収益は販売手数料と投資会社から受け取る代行手数料です。

後者は本来投信会社が行うべき事務を販売金融機関が代行するための費用です。つまり目論見書の交付や売買報告書の交付、運用報告書の交付などの費用です。

では前者の販売手数料にアフターフォローの費用が含まれるのでしょうか。販売手数料は商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

アフターフォローは原資がないのです。

必要な業務であるにも関わらず無償サービスとなることは不合理です。少なくとも現状の販売手数料の低下などは逆行で、手数料を取ってサービスのレベルを上げるべきではないでしょうか。