上場証券会社の中で「個性派」を代表する一社である丸三証券。「顧客にとって有意な商品を自分たちで発掘・選択し、それが可能な領域限定で商売をする」という経営哲学のもと、舵取りを行ってきた同社のこれまでの歩み、そして今後の展開について、菊地 稔代表取締役社長に話を聞いた。

取材・文/金融ジャーナリスト浪川 攻

丸三証券 菊地 稔 代表取締役社長

丸三証券 菊地 稔 代表取締役社長

丸三証券は、証券業界、少なくとも上場証券会社の中で「個性派」を代表する一社と言えるだろう。エッセンスは「顧客資産の増強」に向けた揺るぎない経営方針と、それに基づくモデルの確立である。

ライバル社が収益を伸ばす商品でも

貫き通した「我慢の経営」

近年、同社の独創性が垣間見られた一件があった。いわゆる「仕組み債」問題である。証券業界のみならず、銀行業界、金融商品仲介業へと、このハイリスク商品の個人投資家向け販売は拡散、まん延し、結局自制の効かない販売会社は金融庁の強烈な指導によって、ようやく動きを停止した。悲劇的な展開だった。その中で、一度も仕組み債販売を行わなかったレアな証券会社の一社が丸三証券だった。菊地稔同社社長はこう説明する。「顧客が負うリスクとリターンが合わない商品とマネジメントレベルで判断し、取り扱わなかった」

とはいえ、ライバル各社は同商品の販売で収益をかさ上げしていた。その光景を横目で見て「一度も揺るがなかったが、歯がゆい思いもあった」と苦笑する。要するに、顧客と自身の間に生じかねない利益相反の可能性を断ち切るための辛抱、我慢の経営である。従って、同社に派手さはない。

同社は、「日本株に特化した株式営業」と「良質なファンドの長期保有を提案する投信営業」の二本柱に徹している。この大方針の基盤にあるのは「顧客にとって有意な商品を自分たちで発掘して選択することが可能な領域に限定する」という経営哲学である。

裏返して言えば、この二つの領域以外は削ぎ落してきた。だからこそ、仕組み債などを販売する余地はなかったと言えるが、往々にして、きれいな理屈を作り上げながら目先の収益のために原則は曲げられがちになる。やはり、原則を守り切るのは我慢の経営。今風に表現すると、ガバナンスの徹底ということになる。

確固たる経営方針を支える

銘柄選定のためのリサーチ体制

二本柱の営業スタイルを支えるのが銘柄選定のためのリサーチ体制である。株式部門ではアナリストの企業調査によるボトムアップ手法と、投資情報部によるトップダウン手法という二つのアプローチで個別銘柄の発掘を行った上で、エクイティ部のマーケット予測などに基づいて、顧客に提案できる銘柄を絞り込んでいく。この分野に投入している人材規模は非営業部門の11%に相当する。

もうひとつの柱である投信部門の体制は、株式部門にもまして独創的である。結論を急ぐと、主力商品として顧客に勧めるファンドの絞り込みぶりが生半可ではない。

「顧客にとって本当に長期投資による資産形成に役立つものなのかという目線で厳しく絞り込んでいる」

近年、このような発言は投信販売会社の間でも希少ではなくなっている。しかし、重要なことは「厳選」の度合いである。厳しく選んでいると言いながら、次々に主力商品を投下する傾向はいまだに見受けられるからだ。その点、丸三証券の厳選ぶりはレベルが違う。結果として、「この2年半ほど、新発ファンドは採用していない」と言う。

現在、同社の主力ファンドは11本である。その中で最も日が浅いファンド「グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド」ですら、2年半前の2021年11月に採用したもの。いかに同社が腰を据えた商品選定に基づいて投信を顧客に勧めているかが分かる話である。実際、菊地社長は「基本的に11ファンドで顧客のポートフォリオは相当に構築できると考えている。ただし、それに満足せず、常に新しいファンドを発掘するための努力を続けている」と語る。

ファンド発掘に向けた仕組みは重層的である。まず、グローバルエクイティ、バランス型等々、ターゲットとなるカテゴリーを定めて、それに該当するファンドを調べ尽くす。そのための本部組織が「投資信託部」である。しかし、選定はここで終わるわけではない。選定された商品はマネジメントレベルの会議でのチェックが待っている。二重の選定プロセスなのだ。結果として、実務レベルで選定されてもマネジメントレベルで却下されるケースもある。

チェックはそれだけではない。二重チェックを経て主力商品として採用されたファンドは四半期ごとの運用報告会の場でチェックされる。運用報告会のメンバーは実務レベルだけではなく、菊地社長のほか経営陣も加わっている。チェック対象となるのは、1社複数ファンド採用のケースもあるので年間平均、5、6社の運用会社だと言う。

「国内会社がファンドを組成し、実際の運用は外資系会社という場合には、両者にヒアリングする」

当初想定通りの運用がなされているのか、あるいは、見直しが加わっていたらそれはなぜなのかなど、1時間半ほどのミーティングを通じて採用商品ごとの妥当性をチェックしている。

「もし、当社想定と異なる運用がなされていれば、主力ファンドから外して顧客への勧誘をストップする。過去にはそのようなケースもあった」と言うのだから、決して形式的なものではない。しかも、である。

運用会社からは「ヒアリング以外に、我々が丸三証券の方々に接する機会はない」という声を耳にする。要するに、運用会社と一線を画するために親睦のような目的の席には応じないという話である。これを菊地社長に確認すると「投資信託部では、業務以外のお付き合いはない。これは昔から貫いている」という即答が返ってきた。あくまでも顧客資産の増強に向けた顧客の代理であるという自身の立場の明確化と言ってもいい。

KPIの向上が実証する

「ファンド・ガバナンス」の正解

一昨年から昨年にかけての仕組み債騒動の中で、金融庁は投資商品の販売体制について「ファンド・ガバナンス」がきちんとなされているか否かという視点を販売会社に投げ掛けた。中でも、地域銀行には相当厳しい問い掛けを行った経緯がある。要するに、顧客に提供する投信など投資商品に関して、経営レベルがきちんとその是非の判断に関与しているかという話であり、現実にはほとんど関与せずに「よきに計らえ」方式だったのではないかという指摘だった。

これに対して、投資商品を販売する立場からは「なかなか顧客本位を営業現場に徹底できない。浸透には時間を要する」といった経営レベルの声も漏れ伝わってくる。しかし、問題は何も営業現場だけではない。だからこその「ファンド・ガバナンス」にほかならないし、「ファンド・ガバナンス」が機能するようなメカニズムが働く本部組織のありようが問題になっている。

この点、丸三証券が構築し長きにわたって運営してきた投信を顧客に勧めるための体制はまさに金融庁が投げ掛けた「ファンド・ガバナンス」の疑問に対する模範解答と言っていいだろう。

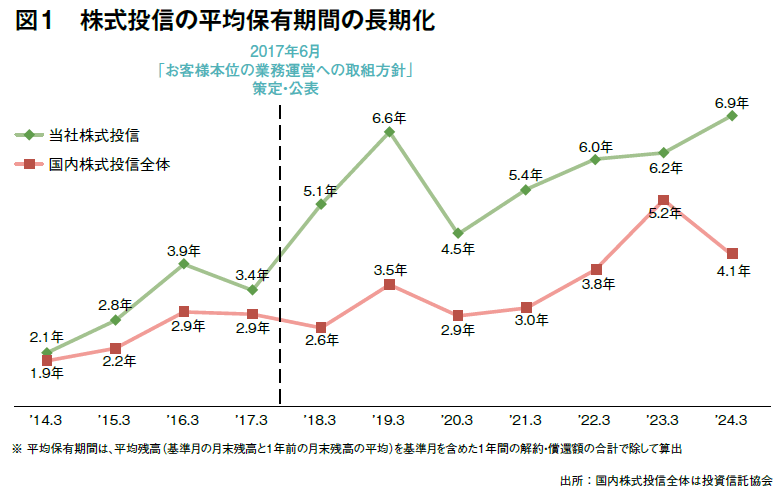

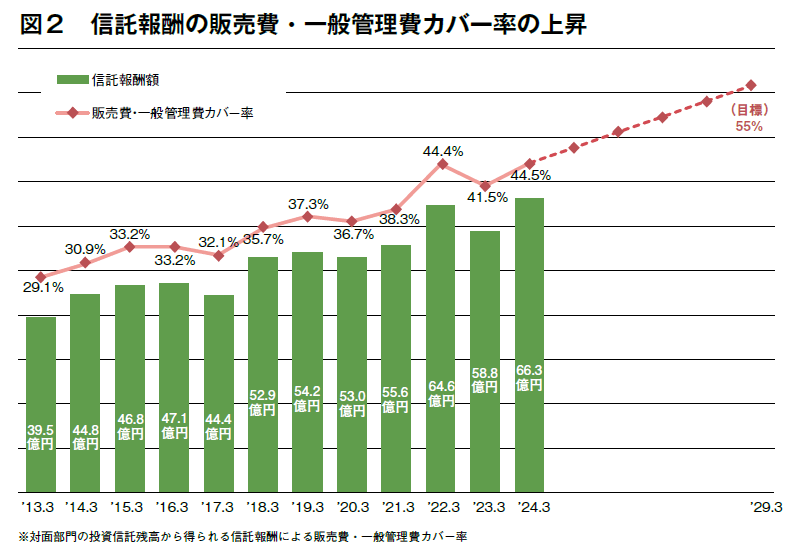

同社が設定しているKPIは、①株式投信の平均保有期間の長期化、②信託報酬の販売費・一般管理費カバー率の上昇、③資格保有者の増加、の3点である。現在①の平均保有期間は約7年(図1)であり、国内株式型投信全体の4年台を大きく上回っている。②の信託報酬(ストック)販売費・一般管理費カバー率は2024年3月末で44.5%に達した(図2)。③の資格保有は同時点でFP資格(AFP、CFP)者が全営業員の80%に広がった。

ちなみに、ストック収入による販売費・一般管理費カバー率については、いまや証券各社が経営指標として採用しているが、分子のストック収入は一律ではない。その中で分子を投信の信託報酬に限定しているのは最も狭義の位置付けだ。

丸三証券の株式投信残高は、2024年3月末には1兆329億円となった。株式市場の上昇トレンドも寄与しているだろうが、地道な戦略の成果としての初の1兆円台乗せであることは間違いない。KPIの各項目の向上はその証左である。

※記事中に記載の数字は、2024年4月末時点の情報です。

※2024年5月20日付で「ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド」が追加されました。