4月24日、かねてより「群馬・第四北越アライアンス」を提携していた群馬県の群馬銀行と新潟県の第四北越フィナンシャルグループが、2027年4月をめどに経営統合を目指すと発表しました。総資産が双方とも10兆円超であることから、経営統合による総資産は、単純計算で21兆円を超えます。この数値は、ふくおかフィナンシャルグループ、コンコルディア・フィナンシャルグループに次ぐ地方銀行グループ第3位の規模となるため、全国紙でも大きく報じられました。

今回は、その群馬銀行を含む群馬県の金融機関の動向をごく簡単に解説します。

“関東の水瓶”とそれを支える公共工事

“海なし県”のひとつに挙げられる群馬県は、面積の三分の二を森林地帯が占めています。全長322㎞と国内で二番目に長い利根川の源流点が県内の大水上山(おおみなかみやま)を持つなど水源も豊富で、首都圏の水瓶(みずがめ)となっているようです。

「水源」で連想するのは「ダム」で、「群馬のダム」と言えば「八ッ場(やんば)ダム」を連想するのは、筆者だけではないと思います。2009年8月の第45回衆議院選で政権を奪取した民主党を中心とする民主・社民・国民連立政権で就任した前原誠司国土交通大臣は、八ッ場ダムの事業中止を明言し、政権交代を印象付けました。八ッ場ダムはその後、文字どおりの紆余曲折を経て、2020年4月に運用が開始されています。

今回詳しく調べて驚かされたのは、群馬県の“ダム銀座”ぶりで、全部で48施設にも及びます。先に触れた八ッ場ダムは、国土交通省の所管ダムの一番新しいものになります。因みに東京都は9施設で、八丈島(2施設)・父島・母島の島嶼部を除くと5施設に過ぎません。

これら群馬県内48施設のダムに貯められる水は、関東地方にあるダムの貯水総量の約4割に達する模様です。群馬県が水源として極めて重要なことに加え、誤解を怖れずに言えば、こうした公共工事が、県内経済活性化に相当に寄与していたことが窺えます。

そうした公共工事を始めとする工事関係の動向は、数値にもある程度反映されています。

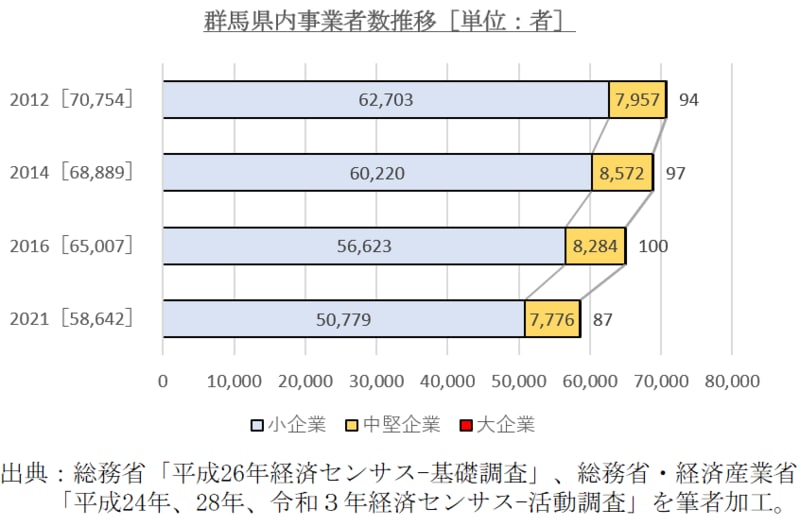

調査頻度と実施年が完全に一致しないため、少々分かりにくいのですが、2015-2024年比で県内人口は4%減少し、2012-2021年比で県内事業者総数は17%減少しています。後者のうち、(経済センサスの定義上の)小企業は19%に達しており、倒産・廃業・事業休止に至った小規模企業者が5社に1社に及んだ事実が窺えます。

このような県内経済の動向が、冒頭で述べた群馬銀行の再編判断の背景にあったことが想像に難くありません。最大手の地方銀行の場合、「県内経済のマクロ的な動向≒業況」の関係がどうしても強くなるため、広域化による経営効率化等を模索したと考えられるわけです。

そんな中にあっても、2019-2023年比の県内建設業許可業者数は僅か1%の減少にとどまったほか、同時期に、解体工事業者は25%増加しています。人口や事業者数と建設業関係の減少度合いの差が、公共工事需要に行き着くと考えます。

「建設業の2024年問題」の影響が金融機関にも

バタフライ・エフェクトの第7回で取り上げましたが、昨年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用される“2024年問題”がもたらされているため、2024年以降の数字が気になります。全国単位の数値になりますが、2024年度中の人手不足倒産件数は、過去最高の350件に及んだことが帝国データバンクから公表され、法改正の影響もあって、建設・物流業などが多かったようです。建設セクターは、医療や不動産と並んで金融機関の与信残高の多いセクターですので、倒産などが発生すれば、金融機関へのダメージは小さくありません。

高崎と前橋のいさかい

出典:高崎市「令和7年3月31日現在人口及び世帯数(外国人を含む)」、前橋市「令和7年3月末日現在:住民基本台帳の人口及び世帯数」、群馬県「令和3年経済センサス-活動調査(速報)産業横断的週的結果の概要」を筆者加工。 |

埼玉県内の(旧)大宮市と(旧)浦和市と同様に、群馬県内では前橋市と高崎市が県内一の都市としての自尊心を持っているようです。その諍い(いさかい)の歴史も明治期に遡るようで、明治4年に最初に群馬県が成立した際の県庁所在地は高崎だったものの、翌5年には前橋、さらに明治9年に高崎、明治14年に前橋への移転が法律で決定して現在に至っています。最終的な決定時には、一時軍隊の出動要請を検討するほど高崎側が激昂していた模様です。

大宮市と浦和市は、与野市を交えて2001年に合併し、さいたま市となりました。他方、高崎市と前橋氏は、2017年当時前橋市長側が前向きな発言を示したものの、高崎市長側は「合併推進にメリットはない」と一刀両断な反応でした。静岡県の浜松市・静岡市や福島県の郡山市・福島市同様に、明治期からの因縁はなお続いている模様です。

主な群馬県出身者(敬称略)

|

分野 |

名前 |

|

政治 |

中曽根弘文(中曽根康弘元首相長男)、中曽根康隆(中曽根弘文長男)、笹川博義(笹川良一孫、笹川堯元科技相三男)、福田達夫(福田康夫元首相長男)、小渕優子(小渕恵三元首相次女) |

|

経済 |

ヤマダホールディングス(家電量販店最大手)、ミツバ(二輪・四輪用部品)、サンデン(カーエアコンシステム)、ワークマン(ワークウェア)、とりせん(スーパーマーケット)、ジンズホールディングス(眼鏡)、関東いすゞ自動車(自動車販売)、コシダカホールディングス(カラオケまねきねこ・まねきの湯) |

|

芸能など |

由紀さおり、氷室京介、布袋寅泰、中山秀征、松本典子、井森美幸、荻原次晴、篠原涼子、山本博(ロバート)、町田啓太、白石麻衣、大友花恋、ほしのディスコ(パーパー) |

|

メディア |

上毛新聞社、桐生タイムス社、群馬テレビ |

経済面では、ヤマダ電気・ワークマンのほか、筆者も使用しているJINS(ジンズ)など、全国的な知名度を持つ事業者が少なくありません。家電量販店では、ベイシア電器の本社も前橋市にあります。

群馬テレビはTVK(テレビ神奈川)・千葉テレビ・テレビ埼玉などと同列の独立系で、独自番組も制作していますが、実態は群馬県庁の子会社の模様です。キー局は中継局から直接電波が受信できるため、東京と同一の番組が視聴可能です。

再編が進んだ信用金庫・信用組合

県内には、三菱UFJ銀行(ATMのみ)三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな(ATMのみ)、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行の大手メガバンクグループほか、足利銀行・横浜銀行・第四北越銀行・八十二銀行・栃木銀行、大光銀行が出店しています。出店先も、高崎市と前橋市に分散しています。

これらに向き合う県内金融機関は、銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合の4業態28金融機関があります。まずもって特徴的なのは信用事業を手掛ける農業協同組合が15組合残っていることで、農業王国ぶりが裏付けられた形です。

県内に本店を構える預貯金取扱金融機関[順不同]

|

業態 |

内訳[本店所在地] |

|

銀行[2] |

群馬[前橋市]、東和[前橋市] |

|

信用金庫[7] |

高崎[高崎市]、桐生[桐生市]、アイオー[伊勢崎市]、利根郡[沼田市]、舘林[館林市]、北群馬[渋川市]、しののめ[富岡市] |

|

信用組合[4] |

あかぎ[前橋市]、群馬県[安中市]、ぐんまみらい[高崎市]、群馬県医師[前橋市] |

|

農業協同組合[15] |

赤城たちばな[渋川市]、前橋市[前橋市]、佐波伊勢崎[伊勢崎市]、たかさき[高崎市]、はぐぐみ[高崎市]、たのふじ[藤岡市]、甘楽富岡[富岡市]、碓氷安中[安中市]、北群渋川[渋川市]、あがつま[東吾妻町]、嬬恋村[嬬恋村]、利根沼田[沼田氏]、にったみどり[みどり市]、太田市[太田市]、邑楽館林[館林市] |

かつては県内に14信用金庫、13信用組合がありましたが、ペイオフ前後からの大きな再編の動きの中で、現在の数に収束した経緯が認められます。(旧)朝銀群馬信用組合は東京都のハナ信用組合と、(旧)群馬商銀信用組合は神奈川県の横浜幸銀信用組合と、各々県境を超えて再編に至っています。

投資を考えられる際には

直近5年の株価動向では、ヤマダホールディングスが横這い、ワークマンが低下傾向にある一方で、ジンズは株価を戻しつつあるようです。これら代表的な県内企業は地域経済よりもマクロ的な動向の影響を被るとも言えそうですので、トランプ大統領の関税政策に伴う混乱の影響も小さくないかも知れません。